Der Wahrheit auf der Spur II

22.10.2025 Erzählte Erinnerungen an die Heilungswunder Jesu - Teil 2

JESUS HEILT NACH DEN EVANGELIEN UNTERSCHIEDLICHE KRANKHEITEN:

Fieber Mk 1,29-31; Joh 4,52

Aussatz Mk 1,40-45; Lk 17,11-19

Lähmung Mk 2,1-12; Joh 5,1-9

Blindheit Mk 8,22; 10,46; Mt 9,27-31; Joh 9,1-34

Taubheit und Stummheit

Mk 7,31-37; Mt 9,32-34 mit Dämon; 12,22f; Lk 11,14

Verdorrung/Auszehrung Mk 3,1-6

Blutungen Mk 5,25-34

Verkrümmung Lk 13,10-17

Wassersucht (Hydrops?) Lk 14,1-6

Mondsucht (Epilepsie?) Mk 9,14-29

Wen und wie heilt Jesus? Heilsame Berührungen für die Randständigen

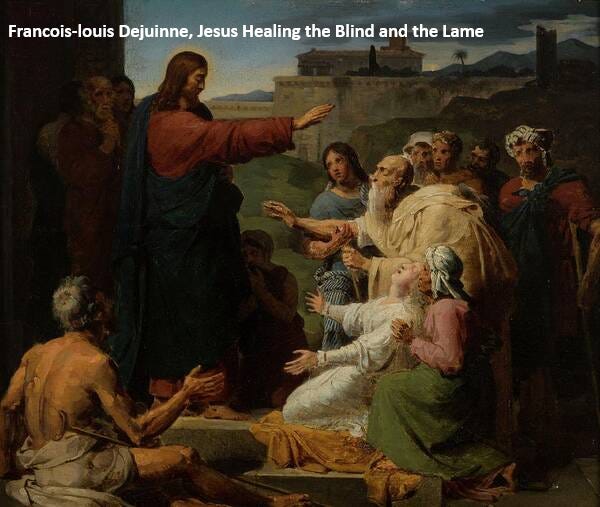

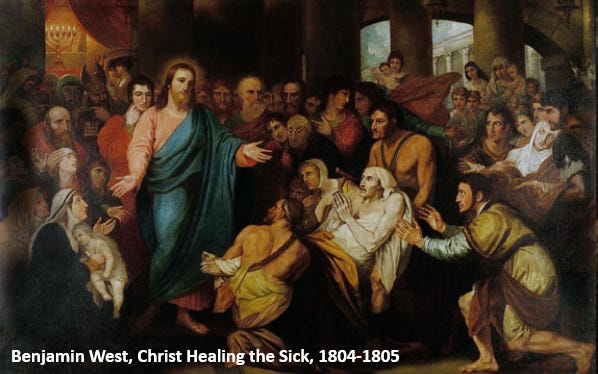

Es lohnt sich, die Gruppe der geheilten Menschen näher in den Blick zu nehmen. Zu allermeist vollzieht sich die Heilung an Einzelnen, im Falle des Bartimäus sogar an einer namentlich bekannten Person. Bei Matthäus weitet sich dieses Setting zu Paarheilungen (zwei Blinde vor Jericho, zwei Besessene in Gadara, einmal sogar drei Personen, siehe Mt 9,27-34), bei Lukas wird einmal von einer Kollektivheilung an zehn Aussätzigen gesprochen (Lk 17,11-19). Einen Sonderfall stellen die sogenannten „Summarien“ dar, in denen man aufgrund der Nennung von Kranken „der ganzen Stadt“ oder „vieler Kranken“ (etwa Mk 1,32-34; 3,7-12) regelrecht an Massenheilungen denken mag. Diese Texte werden mehrheitlich als Zusammenfassungen der Evangelisten eingeschätzt. Doch selbst hier scheint ein Grundzug der Heilungstätigkeit Jesu durch, wie wir an Lk 4,40 sehen: „Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden Einzelnen und machte sie gesund.“ Die Zuwendung Jesu gilt vor allem dem einzelnen Menschen. Jesus heilt nicht pauschal, im Vorübergehen oder um der Wirkung der Masse willen. Vielmehr stehen immer die konkrete Begegnung mit dem kranken Menschen und die individuelle Zuwendung in den Erzählungen im Zentrum. Jesus spricht die Kranken an (Mk 10,51: „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“; Mk 5,9: „Wie heißt du?“), er sondert sie teilweise ab (Mk 8,22-26), sodass eine intime Begegnung möglich wird. Es ist auch meist eine Initiative der Kranken oder ihrer Helfer erkennbar, die zu Jesus kommen, von ihm etwas erwarten, ja im Falle der blutflüssigen oder kanaanäischen Frau Jesus regelrecht die Heilung „abtrotzen“. Jesus betont diesen Anteil der Geheilten am Geschehen, etwa mit: „Dein Glaube hat dich geheilt/gerettet“ (Mk 5,34).

Zweimal wird davon erzählt, dass Jesus die Kranken nicht direkt zu Gesicht bekommt (Mk 7: die Syrophönizierin; Lk 7,1-10: der Hauptmann von Kafarnaum). Dass Bittsteller (wie Eltern, Freunde oder Boten) die Not für andere vorbringen, gibt es häufiger, aber in den genannten Fällen folgt Jesus nicht wie bei der Tochter des Jairus oder bei Lazarus dem Ruf, zu kommen, sondern heilt aus der Ferne. Dabei wird allerdings nicht die sonstige Nähe zwischen dem Wundertäter und dem Kranken unterwandert, sondern ein anderes Motiv in den Vordergrund gerückt. Jesus wendet sich den Marginalisierten zu, denen, die keine eigene Stimme haben können und manchmal auch in der Ferne (beispielsweise im Heidenhaus oder Heidenland) sind. Jesus heilt gerade auch Menschen, die nicht oben in der Rangordnung der Gesellschaft stehen. Gemessen an der Zahl der Wunder ist es beachtlich, dass Jesus drei Frauen heilt (Schwiegermutter des Petrus; blutflüssige Frau; verkrümmte Frau). Ferner heilt er vier Kinder (Kind/Sklave des Hauptmanns, Tochter des Jairus, Tochter der syrophönizischen Frau, fallsüchtiger Sohn eines Vaters), mit gewissem Recht könnte man noch den Sohn des Königlichen nach dem Johannesevangelium und den Jungen aus Nain hinzurechnen. Frauen, Kinder oder auch blinde Bettler, und schon gar Aussätzige sind die Außenseiter und Missachteten der damaligen Gesellschaft, wobei die Ausgrenzung teilweise direkt mit ihrer Krankheit zusammenhängt (s. u.).

Auch die Art und Weise, wie Jesus heilt, verdient eigene Aufmerksamkeit. Dies gilt umso mehr, als in der früheren Forschung die Heilung durch das reine Wort hervorgehoben wurde, während alle Formen von manuellen Techniken oder gar die Verwendung von Substanzen als archaische, magische Rituale abgewertet wurden. Verlust von Körperteilen Ohr in Lk 22,51 Wenn solche Informationen noch aus der Frühphase der mündlichen Überlieferung erhalten seien, dann handle es sich um Relikte, die von den Evangelisten kritisiert würden. Der Blick in die Texte entlarvt eine solche Meinung allerdings als ideologisches Vorurteil. Die Erzählungen sprechen immer wieder davon, dass Jesus berührt und die Hände auflegt. Nach Mk 8,22-26 macht Jesus einen Brei aus Speichel und es wird sogar ein zweistufiges Verfahren der Heilung berichtet. Die Dimension der Berührung wird zum Beispiel bei Lukas in den Summarien aufgenommen, die bekanntlich eher die Handschrift des Evangelisten tragen. Nach Lk 6,19 wird sogar die Vorstellung der Kraftübertragung genannt (Lk 6,17: „Und alles Volk suchte, ihn anzurühren; denn es ging Kraft von ihm aus“), was auch bei der Heilung der blutflüssigen Frau eine Rolle spielt, denn sie wird – ohne Jesu Wissen – durch Berührung seines Gewandes geheilt. Das vermutlich späteste der Evangelien, das Johannesevangelium, das vom Prolog ausgehend die Bedeutung des Wortes besonders hoch schätzt, scheut sich nicht, bei der Heilung des blind Geborenen wiederum eine sehr konkrete Heilprozedur zu benennen: Joh 6,6-8: „Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden.“ Die Praxis des Heilens Jesu kommt nicht ohne Berührung, ohne Handauflegung, Spucke und Schlamm aus.

Welche Krankheiten heilt Jesus?

Krankheiten als kulturell bedingte Konstrukte Gemessen an der Vielfalt von Krankheitsbeschreibungen in der antiken Medizin (etwa im Corpus Hippocraticum), ganz zu schweigen von der Fülle heutiger Krankheitsbilder (zum Beispiel nach WHO-Definitionen), beschränken sich die Handlungen Jesu auf wenige Krankheitsphänomene – allerdings durchweg schwere, unheilbare oder auch langwierige Erkrankungen. Die umfängliche Fieber-Debatte in der antiken Medizin zeigt, dass es sich nach antikem Verständnis selbst bei Fieber um eine schwere und meist tödlich verlaufende Erkrankung handelte. Dies gilt besonders bei „schwerem Fieber“, puretos megas (Lk 4,38), das dann vorlag, wenn das Fieber länger als drei Tage dauerte. Problematisch ist die einfache Identifikation der in den Texten genannten Krankheiten mit heute bekannten Krankheiten. Dies gilt selbst dann, wenn der griechische Begriff eine Analogie unmittelbar nahelegt. So steht bei Aussatz etwa lepra, was auf die Hansen’sche Krankheit „Lepra“ hindeutet. Historisch spricht für diese Krankheit, dass die aus Indien stammende Erkrankung durch die Feldzüge Alexanders des Großen nach Palästina eingeschleppt wurde und ab dem 4. Jh. vC regional nachweisbar ist. Allerdings wird in keinem der neutestamentlichen Texte von den einschlägigen Symptomen gesprochen.

Wie fraglich Krankheitsbestimmungen sind, wird etwa beim „Gelähmten“ (Mk 2,1-12; Joh 5,1-9) evident. Während Luther hier von einem „Gichtbrüchigen“ ausgeht, haben neuere Kommentare eher einen Querschnittsgelähmten oder sogar einen Tetraplegiker (Lähmung aller vier Gliedmaßen) angenommen. Allerdings wäre ein Überleben mit einer solchen Lähmungserscheinung in einer Welt ohne Antibiotika nur für wenige Wochen vorstellbar, was im Widerspruch zu der Angabe bei Joh 5,5 steht, nach der der Gelähmte 38 Jahre lang am Teich Betesda lag. Der Grund der Bewegungsunfähigkeit bleibt also fraglich. Die ausführlichste Beschreibung von Krankheitssymptomen lesen wir in Mk 9,18-22: Ein Mann berichtet, sein Sohn zeige Symptome wie Schäumen, Zähneknirschen, Zu-Boden-Fallen. Sie stimmen mit Beschreibungen einer „Epilepsie“ überein, wie sie bereits in der Antike gegeben werden. Die Texte verraten natürlich nichts über neuronale Aktivitäten im Gehirn. Die Epilepsie-Diagnose passt also weitgehend, aber doch nicht ganz. Man wird hier eher dafür sensibilisiert, dass eine einfache Übertragung unserer Wirklichkeitswahrnehmung in die Antike nicht möglich ist.

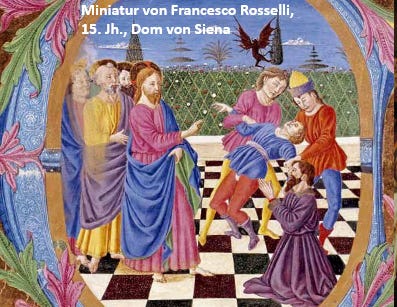

Krankheiten sind keine absoluten biologischen Phänomene, sondern immer auch kulturelle Konstrukte, die eng mit einem konkreten historischen Kontext verwoben bleiben. Entsprechend wird in Mk 9 auch ein „stummer und tauber Geist“ (Mk 9,17.25) für die Krankheit verantwortlich gemacht, sodass sie nur mit einer Dämonen- oder Geisteraustreibung, einem Exorzismus, zu heilen ist. Diese enge Verbindung zwischen Krankheit und Dämonenbesessenheit ist in der neutestamentlichen Zeit weit verbreitet und findet sich auch in der neutestamentlichen Wunderüberlieferung (Mk 7,25; Lk 13). Immer wieder werden Erkrankung und Besessenheit etwa in den Summarien (vgl. Lk 4,40f; 5,25; 6,17-19; 13,32) in einem Atemzug genannt. Daraus wird man folgern dürfen, dass die Evangelisten keine scharfe Trennlinie zwischen Exorzismen und Heilungen ziehen oder gattungsspezifisch betrachtet auch Heilungserzählungen und Austreibungserzählungen zusammengesehen werden müssen.

[Prof. Dr. Ruben Zimmermann ist Professor für Neues Testament an der Universität Mainz]