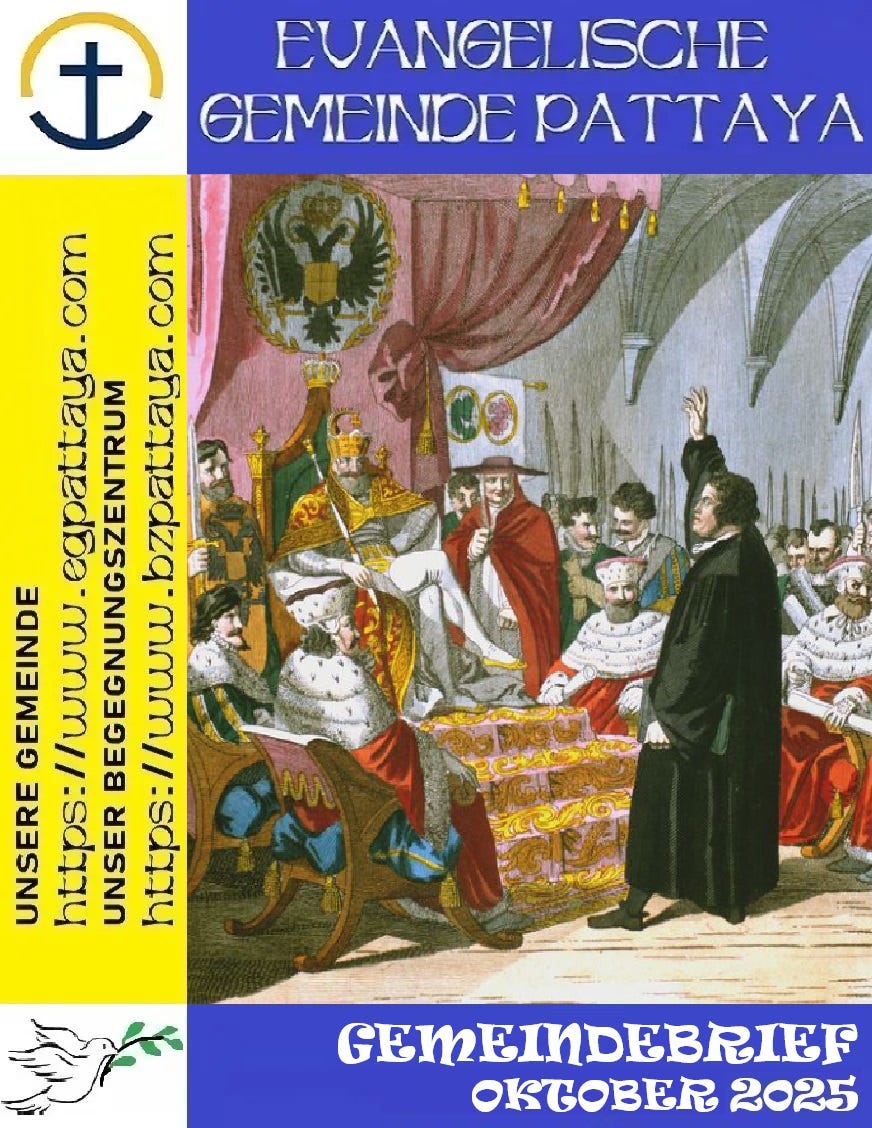

Gemeindebrief der Evangelischen Gemeinde Pattaya

01.10.2025 Ausgabe 10/2025

Liebe Gemeindemitglieder, werte Schwestern und Brüder in Christo,

neben zahlreichen anderen Aktivitäten freuen wir uns im in den nächsten Wochen ganz besonders auf drei Highlights. Natürlich auf das erstmalig in Pattaya stattfindende “Fest der Deutschen” am 03. Oktober im Shambhala Hotel, das schon 14 Tage vorher restlos ausverkauft war.

Direkt am Sonntag danach, am 04.10.2025 feiern wir gemeinsam mit der Katholischen Gemeinde einen ökumenischen Gottesdienst zum Erntedankfest ab 11.00 Uhr bei uns im Begegnungszentrum.

Und der dritte Streich folgt dann am 01.11.2025 mit unserem mittlerweile stadtweit bekannten und beliebten Oktoberfest im Begegnungszentrum Pattaya. Auch für die Veranstaltung sind die Tickets erfahrungsgemäß sehr schnell vergriffen, deshalb bei Interesse rechtzeitig zuschlagen. Die Tickets sind ab dem 03. Oktober bei Khun Jack gegen Barzahlung im BZP erhältlich oder können ab dem gleichen Zeitpunkt alternativ auch wieder über einen QR Code geordert werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, gegen eine Spende von 250 Baht ein Ticket ohne den Wiesnteller zu erwerben.

Das Team des Begegnungszentrum freut sich auf einen abwechslungsreichen, spannenden und fröhlichen Oktober und wünscht allen eine gute Zeit und Gottes reichen Segen. Man sieht sich im BZP,

Pastor Peter Hirsekorn

Reformation - Die Wurzel des Protestantismus

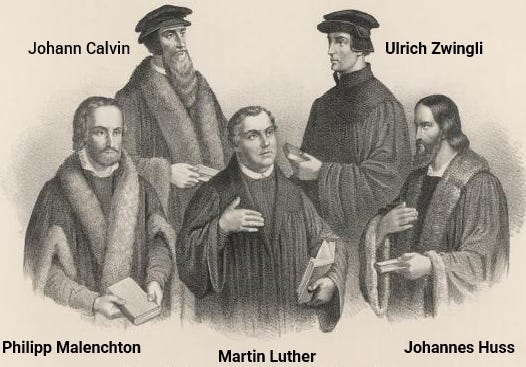

Im 16. Jahrhundert entstand in Europa eine religiöse Erneuerungsbewegung, die so genannte Reformation. Viele Theologen, darunter Luther, Zwingli und Calvin, wandten sich gegen verschiedene Glaubensinhalte und Praktiken in der katholischen Kirche. Die Reformatoren wollten die Kirche erneuern, also reformieren, und keine neue Kirche gründen. Doch einmal angestoßen, ließ sich die Bewegung nicht mehr stoppen. In der Folge kam es zur Trennung des westlichen Christentums in verschiedene Konfessionen.

Was waren die Ursachen der Reformation?

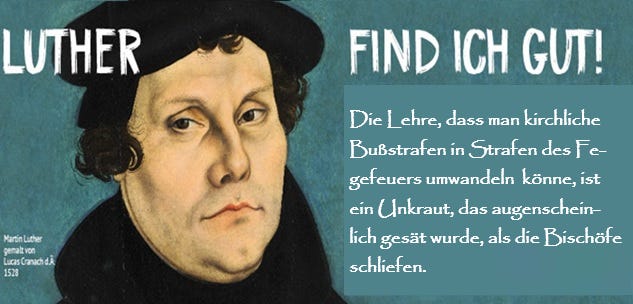

Die Reformatoren fanden viele Glaubensinhalte und Praktiken der damaligen Kirche fragwürdig. Besonders kritisierten sie den so genannten Ablasshandel. Es gab damals die Vorstellung, nach dem Tod würden die Menschen im Fegefeuer für ihre Sünden büßen müssen. Mit dem Kauf eines sogenannten Ablassbriefes könnten die Gläubigen jedoch Gottes Gnade erlangen und so diese Strafe verkürzen. Bekannt ist der Spruch: „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!“ Der sächsische Dominikanermönch Johann Tetzel ist in die Geschichte eingegangen als marktschreierischer, dumm-dreister Ablasskrämer, der mit falschen Versprechungen den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hat, indem er durch das Land zog und Werbung für Ablassbriefe machte. Tatsächlich wurde das Geld für den Bau der Petersdomes in Rom benötigt. Tetzels Predigten waren der Anlass für Martin Luther, seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel zu formulieren. Darüber hinaus hatten die Reformatoren jedoch viel grundsätzlichere Einwände gegen die damals verbreitete Theologie und Praxis der Kirche. Ihre Lehren fielen auf fruchtbaren Boden, weil viele Menschen das Gefühl hatten, in einer Krisenzeit zu leben. Die Macht der Sünde, der jederzeit nahe Tod und der zu erwartende strenge Richterspruch Gottes wurden als ständig gegenwärtige Bedrohung empfunden. Gleichzeitig erschien die etablierte Kirche zunehmend als korrupt und unglaubwürdig.

Begriffsklärung

Das Wort Reformation (lateinisch reformatio „Wiederherstellung, Erneuerung“) drückt aus, dass es ursprünglich um eine Erneuerung der Kirche ging, nicht um einen Umsturz oder eine Spaltung. Die Reformatoren wollten eine Rückbesinnung der Kirche auf die biblische Botschaft. Damit einher ging eine Ermächtigung der Gläubigen, die durch ihren persönlichen Glauben zu Gott finden sollten und nicht durch die Institution und Tradition der Kirche. Die wichtigsten Überzeugungen der Reformatoren wurden und werden in vier Schlagworten formuliert:

sola gratia: Allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke.

sola fide: Allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke.

sola scriptura: Allein die Schrift, also die Bibel, ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition.

solus Christus: Allein die Person, das Wirken und die Lehre können Grundlage für den Glauben und die Errettung des Menschen sein.

Wer war ausschlaggebend?

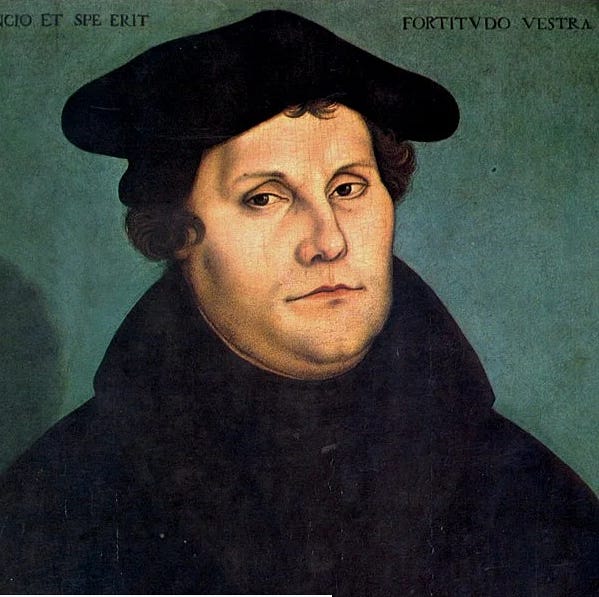

Die wichtigste Person der Reformation in Deutschland war Martin Luther. Seine Schriften erreichten hunderttausende von Menschen. Die öffentliche Meinung war auf seiner Seite, darüber hinaus unterstützten ihn auch viele Adelige. Am 31. Oktober 1517 übersandte Luther 95 Thesen gegen den Ablass an den Erzbischof von Mainz, von dem er glaubte, er wisse nichts vom Missbrauch des Ablasses. Dieses Datum wird von evangelischen Christinnen und Christen zum Gedenken an den berühmten Thesenanschlag als Reformationstag begangen. Dass Luther seine Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt habe, wurde erst nach Luthers Tod verbreitet. Damit die Gläubigen selbständig in der Bibel lesen konnten, übersetzte Martin Luther das Neue Testament aus dem Griechischen in das damals gebräuchliche Deutsch. Seine Bibelübersetzung war nicht nur theologisch und kirchengeschichtlich ein Meilenstein, da die zeitgenössischen Übersetzungen auf der Vulgata, einer lateinischen Fassung, beruhten. Auch sprachschöpferisch war Luthers Übersetzung eine gewaltige Leistung: Seine Bibel war eines der ersten und wichtigsten Werke auf dem Weg zu einer gemeinsamen deutschen Schriftsprache.

Unterschiedliche Reformationen

Die reformatorische Bewegung war von Anfang an vielfältig. Neben Martin Luther war der in Zürich lehrende Ulrich Zwingli sehr einflussreich. Genf, wo Johannes Calvin wirkte, entwickelte sich in den 1540er Jahren zum dritten Zentrum der Reformation, mit europaweiter Ausstrahlung. Unterschiedliche Auffassungen gab es beispielsweise über die Bedeutung des Abendmahls: Die Theologen stritten darüber, ob Christus in der Hostie tatsächlich gegenwärtig ist oder ob lediglich die Erinnerung an ihn gefeiert wird. Daneben existierten zahlreiche andere Strömungen: Der Theologe und Bauernführer Thomas Müntzer beispielsweise ist bis heute umstritten, da er die Bibel radikal politisch auslegte und auch zu Gewalt aufrief. Die so genannten Täufer dagegen waren überzeugte Pazifisten. Sie lehnten die Kindestaufe als „unbiblisch“ ab und verweigerten den Kriegsdienst. Auf diese Täuferbewegung gehen die Mennoniten zurück, eine evangelische Freikirche, die heute noch weltweit verbreitet ist.

Wittenberger Reformation

Martin Luther war zunächst Augustiner-Mönch. Der Orden entschied, dass er Theologie studieren und Priester werden solle. Nach seinem Theologiestudium wurde Luther Studienleiter sowie Klosterprediger der Wittenberger Ordensniederlassung. Schon im Kloster trieb ihn jahrelang die Frage nach der Erlösung von den Sünden um: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“, fragte er sich, bis er durch sein Bibelstudium schließlich zu der Auffassung gelangte, dass der Mensch sich die Vergebung nicht durch gute Werke verdienen müsse, sondern darauf vertrauen dürfe, dass Gott ihm wegen seines Glaubens vergeben – ihn „rechtfertigen“ – werde. Diese so genannte „Rechtfertigungslehre“ ist bis heute der Kern der evangelischen Theologie. Deshalb haben die Reformatoren Sündenablässe und den Handel damit auch abgelehnt; schließlich kann die Vergebung nicht ge- oder verkauft werden. Am 31. Oktober 1517 schrieb Martin Luther einen Brief an den Mainzer Erzbischof und legte ihm 95 Thesen gegen den Missbrauch des Ablasses bei.

Aus Sicht der römisch-katholischen Kirche war Luther ein Irrlehrer. Er ließ sich jedoch nicht einschüchtern, sondern verfasste mehrere einflussreiche Schriften, in denen er unter anderem die Trennung von Staat und Kirche forderte, sowie eine umfassende Kirchenreform und auch die Abschaffung des Zölibats. 1520 drohte ihm Papst Leo X die Exkommunikation an. Auf dem Reichstag von Worms weigerte sich Martin Luther, seine Lehre zu widerrufen, und schloss mit den Worten: „Gott helfe mir. Amen.“

Züricher Reformation

Für reformierte Christinnen und Christen markiert das „Zürcher Wurstessen“ den Beginn der Reformation: Am 9. März 1522, dem ersten Sonntag der österlichen Fastenzeit, verstießen Bürger in Zürich bewusst gegen die kirchlichen Fastenregeln. Ihr Vordenker Ulrich Zwingli war ein Zeitgenosse Luthers. Seine Forderungen lauteten: Alle sollen auf Grundlage der Bibel predigen, Pflichtzölibat und Verehrung von Heiligen werden abgeschafft, kultische Bilder aus den Kirchen entfernt, eine neue Abendmahlsordnung eingeführt, Klöster in Armenhäuser umgewandelt. Zudem regte er werktägliche öffentliche Bibelauslegungen an. Daraus ging bis 1531 die Übersetzung hervor, die bis heute als „Zürcher Bibel“ existiert.

Was sind die Folgen der Reformation?

Innerhalb von nur 40 Jahren erfasste die Reformation weite Teile Europas. Sie besiegelte das Ende der katholischen Kirche als einziger, universaler Kirche der westlichen Christenheit. Gleichzeitig verstärkten sich die politischen Spannungen zwischen den verschiedenen regionalen Mächten, was zu verheerenden Religionskriegen bis hin zum Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) führte. Für viele Historiker markiert die Reformation das Ende des Mittelalters und den Beginn der Neuzeit. Besonders der Calvinismus betont die Gewissens- und Glaubensfreiheit jedes Einzelnen und leistete damit der zunehmenden Individualisierung Vorschub. Die Aufklärung und auch die Entwicklung der Menschenrechte wurden durch die Reformation entscheidend beeinflusst. Nicht zuletzt führte die Reformation zu einem gewaltigen Bildungsschub in der Bevölkerung: Nach dem Willen der Reformatoren sollte jedes Kind – unabhängig vom sozialen Stand – eine elementare Bildung erhalten, um selbst die Bibel lesen zu können.

Das waren unsere Gottesdienste im September:

Unsere Gottesdienste im Oktober:

Humor I

Ein katholischer Priester diskutiert mit einem Kollegen angeregt über Initiativen zur Aufhebung des Zölibats. „Meinen Sie, dass diese erfolgreich sein werden und wir noch erleben, dass das Zölibat wirklich abgeschafft wird?“

Sein Kollege schüttelt nachdenklich den Kopf: „Wir wohl nicht mehr - aber vielleicht unsere Kinder!“

Humor II

Der Dorfpfarrer beobachtet zwei Jungen, die auf der Straße heftig streiten. Er geht zu ihnen und erkundigt sich, was los sei. „Wir haben gerade einen Euro gefunden“, erklärt der eine, „und haben überlegt, wer von uns beiden ihn bekommen soll!“ - „Und – seid ihr zu einer Lösung gekommen?“ - „Klar“, antwortet der andere Junge, „den Euro hat sich derjenige verdient, der am besten lügen kann.“ Hochwürden ist entsetzt: „Aber kennt ihr nicht die Gebote Gottes? Lügen ist streng verboten! Ich selbst habe mein ganzes Leben nie gelogen, sondern immer die Wahrheit gesagt!“ Die beiden Jungen sehen einander nachdenklich an und schließlich sagt der eine zum anderen: „Okay, er hat gewonnen – gib‘ dem Herrn Pfarrer den Euro!“

Martin Luthers gewagte Rede vom verborgenen und offenbaren Gott

Gott - das ist der verborgene, unnahbare Herrscher des Himmels und der Erde. Und es ist der offenbare, gnadenvolle in Jesus Christus. Wie geht beides nach Martin Luthers Verständnis zusammen?

Wenn Gott ganz und gar verborgen wäre, wüssten wir nichts von ihm und hätten mit ihm nichts zu tun. Wenn Gott für uns völlig offenbar wäre, so befänden wir uns im Himmel und würden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Es gäbe dann keine Gottesfrage mehr. Da beides nicht - ganz - zutrifft, so haben wir es eben sowohl mit dem verborgenen wie mit dem offenbaren Gott zu tun und wir müssen mit Luther darüber nachdenken, wie beides zusammengehört. Diese Aufgabe stellt sich übrigens immer, ganz gleich, ob wir - wie es heute üblich ist - mit unserem Fragen nach Gott beim Menschen einsetzen, oder ob wir - wie Luther es tat - bei Gott einsetzen und von da nach dem Menschen fragen. Für uns umgibt eine gewisse Verborgenheit Gott ein Geheimnis, schon deshalb, weil für uns als irdische Geschöpfe so etwas wie eine natürliche Trennung und Unterschiedenheit von Gott gegeben ist. Das äußert sich zunächst in seiner Unsichtbarkeit für uns. Wir besitzen keinen unmittelbaren Zugang zu Gott, wir haben keine direkte Erfahrung oder ungebrochene Begegnung mit ihm. Schon so bleibt für uns Gott im Verborgenen. Das weiß die Heilige Schrift sehr wohl: “Kein Mensch wird leben, der mich sieht.” (Ex 33,20), “Mein Angesicht kann man nicht sehen.” (Ex 33,23).

Gleichwohl besitzen wir eine Ahnung von Gott, von seiner Existenz und seiner Gottheit. Sonst würden wir nicht nach ihm fragen und nicht einmal in der Lage sein, den Gedanken oder Begriff “Gott” zu denken oder zu bilden. Doch unser Zugang zu Gott ist nie unmittelbar, sondern immer vermittelt durch irdische Spuren und Zeichen. Seine Schöpfungswerke verweisen auf ihn, sie werden für uns zu Bildern, Zeichen und Symbolen für Gott. Die Bibel ist darum voll von solchen Bildreden von Gott (Sonne, Wolke, Burg, Hand). Wegen seiner Unsichtbarkeit und Verborgenheit ist diese Bildrede von Gott für uns notwendig. Doch zugleich ist die Bildrede auch problematisch, denn in solchen irdischen Bildern vermögen wir Gott nicht ganz zu erfassen. Sie sagen seine Wirklichkeit immer nur bruchstückhaft aus. Zudem sind keineswegs alle Bilder wirklich brauchbar; manche verfälschen Gott sogar.

Klare Gotteserkenntnis und Selbtoffenbarung

Für eine klare Gotteserkenntnis bleiben wir angewiesen auf die Selbstoffenbarung Gottes, deren Niederschlag wir in der Heiligen Schrift finden. Gott hat sich für uns ein für alle Mal offenbart in Jesus Christus. Er ist “das Ebenbild des unsichtbaren Gottes” (Kol 1,15). Auf der anderen Seite gibt es die Erfahrung der Gottesferne, der Gottesfinsternis, des Gottesschweigens, ja der Gottesfeindschaft. Wir können Gott angesichts von Unglück und Katastrophen nicht mehr verstehen, er scheint sich uns zu entziehen, er wird für uns zum fernen, fremden, schweigenden Gott, ja er scheint sogar unser Feind zu werden oder sich um uns nicht mehr zu kümmern. Das kann dann bis zur Anklage gegen Gott, ja zur Gottesleugnung führen. Wo das geschieht, da sind wir ganz beim verborgenen Gott angekommen, und diese Gotteserfahrung ist heute keineswegs fremd. Viele kennen »die dunklen Seiten Gottes«. Gegen eine naive, allzu einfache Auffassung vom »Lieben Gott« haben diese dunklen Erfahrungen allemal recht und stellen sie in Frage. Es gehört zum Ernst, zur Tiefe und Reife und zum biblischen Realismus des Gottesglaubens Martin Luthers, dass er die Rede vom “verborgenen Gott” in seinem Gottesglauben kennt und ausdrücklich davon spricht und ihn bis in die letzte Tiefe in seine Theologie aufnimmt und bedenkt.

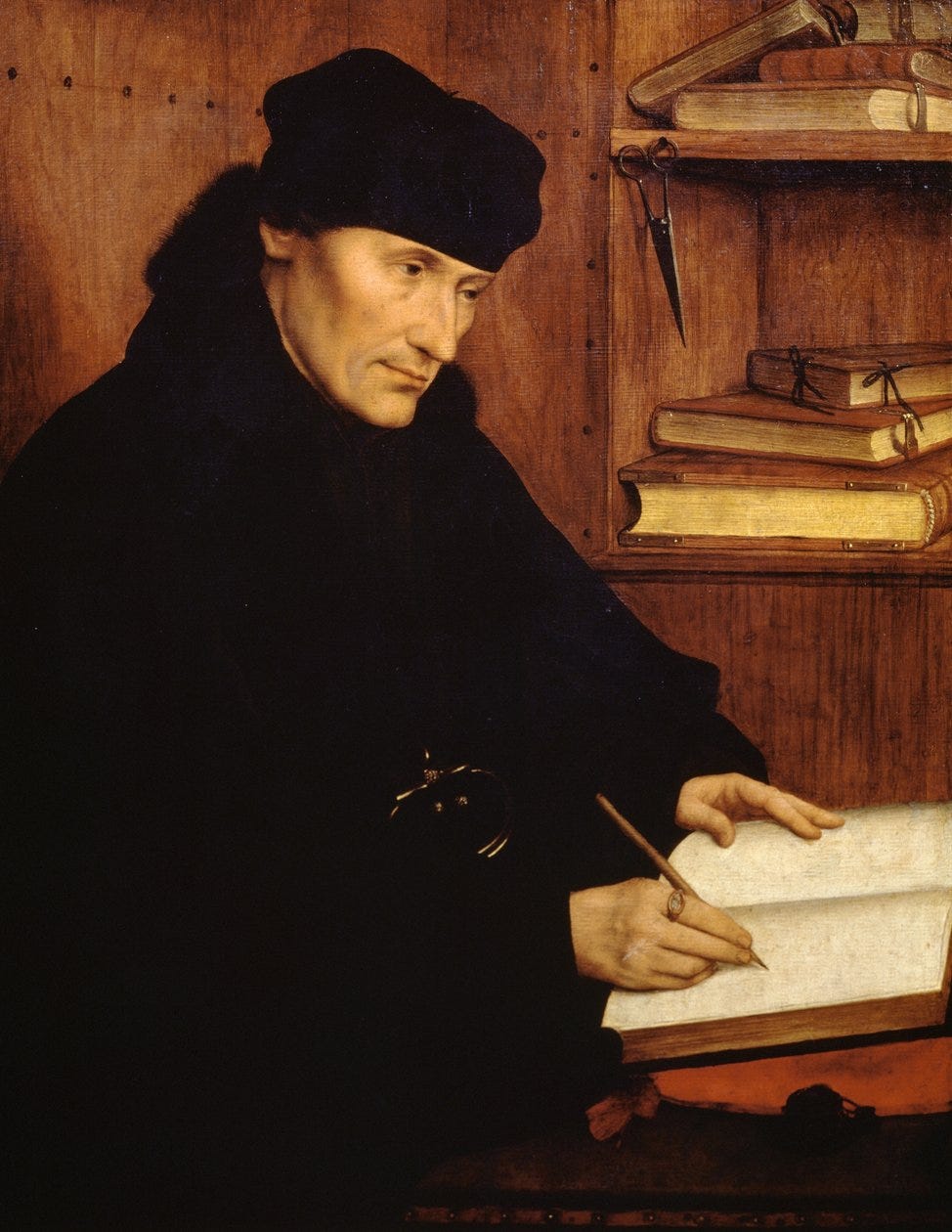

Die Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam

Luther wurde zu seinen Aussagen gedrängt durch die Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam. Dieser große Gelehrte, das geistige Haupt der Humanisten, hatte selbst Kritik an den Missständen der Kirche seiner Zeit geübt und stand von daher Luther nahe. Luther verdankte der philologischen Arbeit des Erasmus einen neuen, besseren griechischen Text des Neuen Testaments (1516), den er seiner Übersetzung zugrunde legen konnte. Diese Weggenossenschaft der beiden geriet allerdings je länger desto mehr in eine Krise. Luther war Erasmus zu radikal, dieser umgekehrt Luther zu zögerlich. Hinter den Unterschieden des Naturells lag aber ein sachlicher Dissens: Erasmus dachte vom Menschen und seinen Möglichkeiten her, Luther ging von Gott aus; Erasmus blieb insofern ganz mittelalterlich-katholisch, als er die Sünde des Menschen nicht so ernst nahm. Er hielt den Menschen durchaus der Mitwirkung bei seiner Erlösung für fähig. Luther dagegen erkannte die totale Verlorenheit des Menschen und das völlige Angewiesensein auf die Gnade Gottes.

Dieser theologische Gegensatz brach im Jahr 1524 in einem offenen Konflikt aus, als Erasmus - um der römisch-katholischen Kirche zu zeigen, dass er nicht Anhänger Luthers sei - ein Buch schrieb mit dem Titel: “De libero arbitrio diatribe” (Abhandlung vom freien Willen). Es ging dabei um eine zentrale theologische Frage: Ob der Mensch fähig sei, gegenüber Gott etwas zu seinem Heil zu wollen und zu tun. Er wollte also hier nicht die allgemeine, philosophische Frage der Willensfreiheit behandeln, sondern die spezielle, theologische Frage einer Entscheidungsfreiheit des Menschen gegenüber Gott: “Unter dem freien Willen verstehen wir die Kraft des menschlichen Willens, mit welcher der Mensch sich demjenigen, was zum ewigen Heil führt, zuwenden oder von ihm abwenden kann.” Luther bestätigt Erasmus, dass er mit der Wahl dieses Themas - im Gegensatz zu anderen Gegnern - das Zentrum der Auseinandersetzung getroffen habe:

“Weiter lobe und preise ich dich auch deshalb außerordentlich, dass du als Einziger von allen anderen die Sache selbst angegangen bist, das heißt den eigentlichen Kern der Sache. Du einzig und allein hast den Angelpunkt erkannt und direkt nach der Kehle gegriffen.”

Aus der Bibel führt Erasmus Stellen für und gegen den freien Willen an und wägt sie gegeneinander ab - und bejaht den freien Willen. Sein Hauptargument besteht darin, dass er sich auf die vielen Befehle der Bibel an den Menschen beruft, ihre Aufforderungen, Warnungen, Einladungen, Ermahnungen, umzukehren und den Willen Gottes zu tun. Denn dies setze den freien Willen des Menschen voraus. Er denkt dabei vom Menschen, seinen Möglichkeiten und seiner Verantwortung her. Der Mensch soll sich bekehren, also muss er die Freiheit dazu besitzen. Er kommt zum Schluss: “Die Hauptsache in der Religion ist das Moralische.”

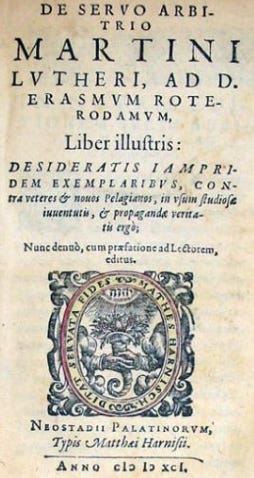

Martin Luthers Schrift “De servo arbitrio”

Dem provozierenden Titel des Erasmus “De libero arbitrio” antwortet Luther schroff abweisend mit seiner Schrift “De servo arbitrio” (Vom unfreien, versklavten Willen). Hatte Erasmus sinngemäß geschrieben, “dass die Gnade Gottes die Erstursache und der Wille des Menschen die Zweitursache bei der Erlangung des Heils sei”, so setzte Luther auch hier sein “Allein” entgegen: Gott will das Heil des Menschen, Gott schafft das Heil des Menschen in Christus, er ganz allein. Diese Gnade Gottes groß zu machen und zu preisen und dadurch dem Menschen die Heilsgewissheit zu schenken und ihn dessen zu vergewissern, ist Luthers eigentliche Absicht. Luther selbst bestätigt das am Ende von De servo arbitrio für sich persönlich auf sehr bewegende Weise: “Wenn es irgendwie geschehen könnte, möchte ich nicht, dass mir ein freier Wille gegeben werde. Denn mein Gewissen würde, wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals gewiss und sicher, wie viel es tun müsste, damit es Gott genug tue. Aber jetzt, da Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat, und durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen hat, bin ich sicher und gewiss, dass er getreu ist und mir nicht lügen wird, auch mächtig und stark ist, dass keine Teufel, keine Widrigkeiten ihn werden überwältigen oder mich ihm werden entreißen können.”

Erasmus sieht den Menschen Gott gegenüber in einer neutralen Ausgangsposition, von der er sich für oder gegen Gott entscheiden könnte. Luther vergleicht den Menschen mit einem Reittier, in dessen Sattel entweder Gott oder der Teufel sitzt und es beherrscht. Ganz bestreitet Luther dem Menschen den freien Willen jedoch nicht: Er unterscheidet vielmehr zwischen den Dingen, die unter ihm sind und denen, die über ihm sind. Willensfreiheit besteht demnach nur in solchen Dingen, die unter ihm sind, das heißt “in seinem zeitlichen Vermögen und in seinen Besitztümern”, obwohl auch selbst das allein durch Gottes freien Willen regiert wird, wie es ihm gefällt. “Gott gegenüber, oder in den Dingen, welche die Seligkeit und Verdammnis anbetreffen, hat er keinen freien Willen, sondern ist gefangen, unterworfen und ein Knecht, entweder des Willens Gottes, oder des Willens des Teufels.”

Gott wirkt auch im Bösen

Da aber auch das Böse letztlich in der Hand Gottes ist, schreckt Luther nicht vor der Konsequenz zurück zu sagen: Wegen der göttlichen Allwirksamkeit wirkt Gott auch in den Bösen. Zwar nicht so, dass er Urheber des Bösen wäre, das bleibt der Mensch, aber doch so, dass Gott durch sein Handeln in der Welt den Sünder zum Handeln antreibt, dass er weiter Sünder sein und als solcher handeln kann. Noch zugespitzter und problematischer werden Luthers Aussagen, wo er auf die Frage der Verstockung - anhand der Gestalt des Pharao - zu sprechen kommt: Gott zwingt ihn zwar nicht zu sündigen, aber er weiß, dass er sündigen und sich darin verhärten wird; ähnlich behandelt Luther den Fall des Judas: “Wenn Gott im Voraus gewusst hat, dass Judas der Verräter sein würde, so wurde Judas notwendigerweise zum Verräter, und es lag weder in seiner Hand noch in der irgendeiner anderen Kreatur, anders zu handeln oder seinen Willen zu ändern. Freilich handelt er nach seinem eigenen Willen, nicht etwa gezwungen. Aber jener Wille war das Werk Gottes, das er wie alles andere durch seine Allmacht in Gang brachte.” Eher nimmt Luther diese harte Rede in Kauf, als dass er von Gottes Allmacht etwas abschneiden oder sich abhandeln ließe.

Luther weiß, dass dieses Gottesbild verwirrend, anstößig und Ärgernis erregend ist. Es weckt Fragen, ruft Widerstand hervor und droht das Vertrauen auf Gottes Güte zu zerstören. Der verborgene Gott nimmt in seinem Verhalten Züge eines Willkürgottes an, einer fast dämonischen Rücksichtslosigkeit gegenüber den Menschen, ja er wird so unheimlich, dass er vom Teufel nicht mehr zu unterscheiden scheint. Das Gottesbild droht auseinanderzubrechen. Luther dagegen macht eben diese Paradoxie des göttlichen Handelns zum Thema seiner Theologie, indem er es wagt, von der Spannung in Gott, ja dem Widerspruch des verborgenen und des offenbaren Gottes zu sprechen: Insofern Gott sich in Dunkel hüllt und nicht von uns erkannt werden will, geht er uns nichts an. Luther findet Aussagen über das Handeln des verborgenen Gottes in Röm 9 und in den dahinter liegenden alttestamentlichen Stellen, z.B. Ex 9, Jes 45,15, Mal 9,13. Das läuft darauf hinaus: “Jenseits seiner Offenbarung ist Gott verborgen”.

Bedroht der verborgene Gott den offenbaren?

Doch wie verhält sich denn dieser Gott, verborgen in seiner Majestät und in das Dunkel seiner Allmacht gehüllt, zu dem offenbaren Gott? Bedroht der verborgene Gott nicht den offenbaren? Ist es wirklich sinnvoll, neben dem Vater Jesu Christi noch von diesem “verborgenen und furchtbaren Willen Gottes” zu sprechen? Es ist sinnvoll, denn Luther verweist damit auf die Grenze der Erkenntnis, die für uns als Menschen Gott gegenüber besteht und die wir respektieren müssen. Entscheidend ist jedoch die positive Aussage Luthers: Wir sollen Gott da suchen, wo er sich zu erkennen gegeben hat. Das ist in seinem Wort geschehen, da dürfen wir ihn heilsam finden. “Nun dürfen wir nur das Wort betrachten, jenen unerforschlichen Willen müssen wir stehen lassen.” Christus ist für Luther die Mitte der Schrift, nicht die Gebote und Ermahnungen, wie für Erasmus; darum ruft er diesem so provozierend zu: “Nimm Christus aus der Schrift fort, was wirst du dann noch in ihr finden?” Wichtig ist für uns der Fleisch gewordene und offenbare Gott, der gekreuzigte, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis Gottes verborgen sind. “Wer Gott erkennen und ohne Gefahr von Gott spekulieren will, der schaue in die Krippe, heb’ unten an, und lerne erstlich erkennen der Jungfrau Maria Sohn, geboren zu Bethlehem, so der Mutter im Schoß liegt und säugt, oder am Kreuz hängt, darnach wird er fein lernen, wer Gott sei. Solches wird alsdann nicht schrecklich, sondern aufs Allerlieblichste und Tröstlichste sein. Und hüte dich ja vor den hohen, fliegenden Gedanken, hinaus in den Himmel zu klettern ohne diese Leiter, nämlich den Herrn Christus in seiner Menschheit, wie ihn das Wort vorschreibt fein einfältig! Bei dem bleibe und lass dich von der Vernunft nicht davon abführen, so ergreifst du Gott recht.”

Gottesoffenbarung ist ein Akt der Freiheit

Gleichwohl ist es auch für den Christen wichtig und heilsam, um den dunklen Hintergrund in Gott zu wissen: Wir sollen ihn in seiner göttlichen Majestät fürchten und anbeten, ihn in seiner Gottheit lassen und respektieren. Das macht uns den unendlichen Abstand zwischen ihm und uns immer wieder bewusst. Es lehrt uns, dass Gottes gnädige Offenbarung ein Akt seiner Freiheit ist, dass er frei ist und bleibt in seiner Gnade, wir niemals darauf einen Anspruch besitzen oder erheben können. Es bewahrt uns so davor, seine Offenbarung für eine Selbstverständlichkeit zu nehmen. Die ganze Rede vom verborgenen Gott steht also im Dienst der Predigt des Evangeliums vom offenbaren Gott. Luther will uns mit dieser gewagten Rede zum Glauben führen. Das geschieht so, dass er uns durch das Erschrecken vor dem verborgenen Gott von aller Selbstsucht befreit und dann gerade von diesem wegruft hin zu dem in Jesus Christus allein offenbaren Gott. An ihn dürfen wir uns halten.

“Gar zu menschlich denkst Du über Gott!”

Mit Luther muss man heute das wiederholen, was er damals Erasmus vorhielt: “Gar zu menschlich denkst Du über Gott!” Luther wusste mehr und Tieferes von Gott: Aus seiner eigenen Erfahrung und aus dem Ernstnehmen des Zeugnisses der Heiligen Schrift heraus erfasste er wie selten ein Mensch Gott in seiner furchtbaren Größe und seiner gerade auf diesem Hintergrund so wunderbaren, rettenden Zuwendung zum Menschen. Denn das steht dann bei Luther doch als dankbare Gewissheit am Schluss: Gott in seiner Selbsterniedrigung in Jesus Christus. Gerade das Erschrecken vor dem verborgenen Gott lehrt ihn und uns, unsere Zuflucht ganz bei dem offenbaren Gott zu nehmen und ihn dort mit seiner Süßigkeit und Wärme zu finden: “Nun freut euch, lieben Christen g’mein, und lass uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat, gar teu’r hat er’s erworben.”

Humor II

Ein deutscher Kardinal und ein

Oberrabbiner genießen nebeneinander die Speisenfolge bei einem Bankett, als der Kardinal bemerkt, dass sein Nachbar den köstlichen Schinken unberührt lässt. „Ihr und Euer koscheres Essen“, stichelt der Kardinal, „das ist doch überholt, wann wollen Sie mit diesem Irrglauben denn endlich aufhören?“ Der Rabbiner kontert gelassen: „Sobald Sie mich zu Ihrer Hochzeit einladen, Eminenz!“

Was heißt eigentlich … ?

Amen(hebräisch: אָמֵן āmén; altgriechisch ἀμήν amēn; arabisch آمين, āmīn) ist eine Akklamationsformel. Amen drückt die eigene Zustimmung zu Gebet und Segen anderer oder die Bestätigung des Vorgebeteten in der Liturgie aus. Das hebräische Wort Amen stammt aus dem Tanach. Später wurde dieses im christlichen Alten und Neuen Testament übernommen und noch später in den Islam getragen. Die Formel ist daher auch im Gebet und Gottesdienst von Christen und Muslimen üblich und einer der Begriffe, die in identischer Form im Christentum, Judentum und Islam verwendet werden.

Amen kann übersetzt werden mit „sich fest machen in, sich verankern in, sich ausrichten auf Gott“, denn es stammt von der hebräischen Verb-Wurzel אמן mit der Grundbedeutung „fest/zuverlässig sein“ ab, von der die hebräischen Wörter für emuna (Glaube, Zuversicht, Treue, Verlässlichkeit) abgeleitet werden. Amen bedeutet somit viel mehr als die übliche Übersetzung „so sei es“. Eine bekannte Bibelstelle in Jes 7,9 übersetzte Luther mit: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht“ Dieser Satz ist ein Wortspiel des Propheten Jesaja, das zur Grundlage die Wurzel „amen“ hat. Wörtlich übersetzt lautet der Satz: „Macht ihr euch nicht fest in Gott, so werdet ihr nicht fest-stehen / werdet ihr nicht gefestigt sein.“