Gemeindebrief der Evangelischen Gemeinde Pattaya

01.11.2025 Ausgabe 11/2025

Liebe Gemeindemitglieder, werte Schwestern und Brüder in Christo,

unser am 3.10. erstmalig in Pattaya veranstaltetes “Fest der Deutschen” war mit über 100 Teilnehmern ein voller Erfolg. Ein tolles Buffet mit den deutschen Klassikern vom Team Seeland aus dem Bramburi, Singha Bier vom Fass und die Bezis sowie Rick the Singer sorgten für gute Stimmung und Feierlaune. Nach dem erfolgreichen Start haben wir uns entschlossen, auch im kommenden Jahr wieder das “Fest der Deutschen” mit internationalen Gästen in Pattaya auszurichten. Hier nochmal ein Video, welches wieder Rio erstellt hat:

Bereits am nächsten Tag habe ich dann gemeinsam mit Pater Andreas von der Katholischen Gemeinde Thailand einen ökumenischen Gottesdienst zum Erntedankfest im Begegnungszentrum gehalten. Ökumene ist wünschenswert, denn sie betont die Einheit in Vielfalt unter den Christen.

Am 7.11. habe ich die Einladung des deutschen Botschafters, Dr. Ernst Reichel, zum alljährlichen Botschaftsempfang zum Tag der deutschen Einheit wahrgenommen. Es war ein gelungenes Fest im Kreise illustrer Gäste.

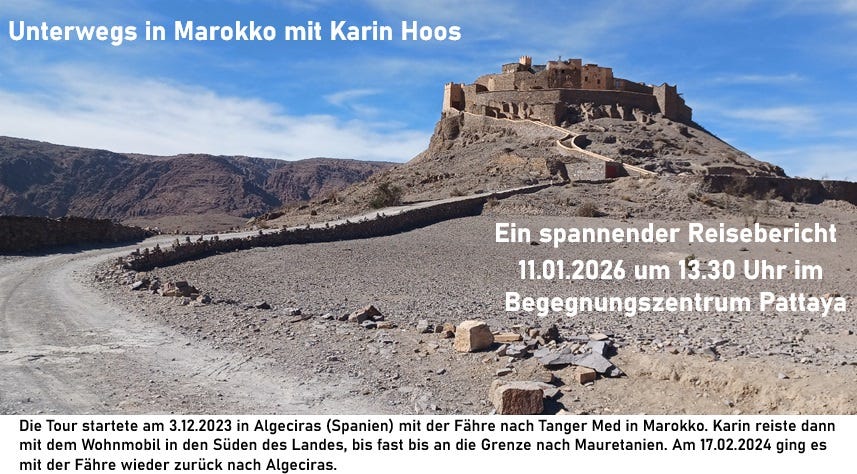

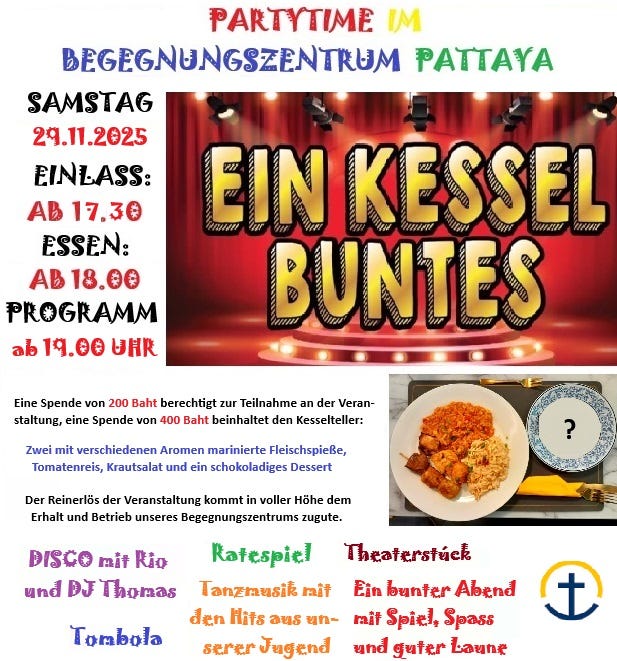

Auch in diesem Monat erwarten die Besucher neben den Gottesdiensten und dem üblichen Programmangebot nach dem heute stattfindenden Oktoberfest noch eine weitere Abendveranstaltungen am 29.11., ein spannender Reisebericht von Karin, ein Erste-Hilfe-Kurs mit dem Schwerpunkt Selbsthilfe von und mit Juergen Heinz und unsere jährliche Weihnachtsbäckerei. Jeder darf mitmachen bei einer Reise in die Kindheit, wenn wir gemeinsam unsere beliebten Weihnachtsplatzerl backen, die dann ab dem 1. Advent im Begegnungszentrum erhältlich sein werden.

Ein Besuch im BZP lohnt sich immer! In diesem Sinne wünsche ich allen einen angenehmen und lebensfrohen November und natürlich Gottes reichen Segen,

Ihr und euer Pastor Peter Hirsekorn

Nachtrag: Ausflüge unserer Frauengruppe

Unsere Frauengruppe hat die “Sommermonate“ genutzt und zwei selbstorganisierte Ausflugsfahrten in die weiter Umgebung Pattayas unternommen.

Luthers Lehren für heute

Vor über 500 Jahren stellte Martin Luther die Welt auf den Kopf. Er rüttelte an den Fundamenten der römischen Kirche und stieß weitreichende kirchliche und politische Veränderungen an. Zum Reformationstag am 31. Oktober erklärt Thomas Kaufmann, Theologe und Professor für Kirchengeschichte an der Georg-August-Universität Göttingenen, was er heute noch von Luther lernt – über Glauben, Freiheit und den Mut zur Wahrheit.

Was Christsein im innersten Kern ist

Das Verständnis der Person Jesu Christi bildet den Dreh- und Angelpunkt von Luthers theologischem Denken. Was ist das Besondere an Luthers Christus? Zunächst und vor allem, dass er in dem Krippenkind, dem verletzlichen Neugeborenen den Schöpfer und Erhalter der Welt sieht – die extremsten Gegensätze also, paradox und die Vernunft überschreitend, in ihm vereint sind. „Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß“, heißt es in einem Weihnachtslied des Reformators. In solcher Radikalität war die Gemeinschaft von Gott und Mensch bisher nicht gedacht, geglaubt und empfunden worden. Der Mensch gewordene Gott, der „ins Fleisch gewickelte“, nahbare, die Nähe der Menschen suchende Gottmensch, ist der, an den sich der Glaube halten kann und muss. Ihm begegnet er im Wort der Predigt und der Schrift. Er ist im Abendmahl da. Er ist der offenbarte, sich an sinnliche Präsenzmodi bindende und mit Menschen verbindende Gott für mich. Er schenkt uns Glauben und Hoffnung. Er befähigt uns zur Liebe. Was über ihn hinausgeht – all das Grollende, Finstere, aufwühlend Unverständliche unseres eigenen kleinen und des großen, weltgesellschaftlichen Lebens und Treibens – all das lassen wir im Hintergrund, denn nur hier, nur in ihm, nur im Mensch gewordenen Gott ist er für uns, ganz und gar für uns, da. Von Christus her das Gottesverhältnis des Menschen zu denken, wie Luther es lehrte, verdeutlicht vor allem eines: Mit unserer Macht ist nichts getan! Vor diesem Gott, der uns alles und sich selbst schenkt, stehen wir mit leeren Händen da, sind wir allein Empfangende und verstehen wir, was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht: Dankbarkeit. Und dass dieser Glaube sich nicht in sich selbst verschließt – sondern wie ein Brunnquell überfließt, unseren Mitmenschen zugute. Von Luther können wir lernen, was das Christsein in seinem innersten Kern ist. Er ist ein Lehrer des Glaubens, mit dem mir nie langweilig geworden ist und dessen Sprachkraft mich immer wieder neu fasziniert.

[Aus: IDEA DAS CHRISTLICHE SPEKTRUM 44.2025]

Das waren unsere Gottesdienste im Oktober:

Unsere Gottesdienste im November:

Humor I

Der kleine David, ein Jude, ist eine Niete in Mathematik. Seine Eltern versuchen alles: Lehrer, Erzieher, Quizkarten, spezielle Unterrichtszentren. Aber nichts hilft. Als letzten Ausweg rät ihnen jemand, eine katholische Schule zu versuchen. “Die Nonnen dort sind streng!”, sagen sie. David wird prompt nach St. Marys zur Schule gegeben. Schon am ersten Tag nach der Schule läuft David durch die Tür und schnurstracks in sein Zimmer. Er beginnt wie wild zu lernen. Sofort nach dem Essen läuft er nach oben, ohne das Fernsehen zu erwähnen und vergräbt sich noch mehr in seine Schulbücher. Seine Eltern sind erstaunt. Dieses Betragen geht wochenlang so weiter. Am Tag der Notenverteilung kommt David nach Hause, legt den Umschlag mit dem Zeugnis still auf den Tisch und geht voller Schrecken auf sein Zimmer. Seine Mutter öffnet den Umschlag. David hat in Mathematik eine Eins erhalten. Sie läuft in sein Zimmer hinauf, schlingt die Arme um ihn und fragt: “David, Liebling, wie ist das passiert?” David antwortete: “Als ich am ersten Tag in der Schule den Burschen sah, den sie an das Pluszeichen genagelt hatten, war mir sofort klar, die verstehen hier keinen Spaß!”

Humor II

Adam lebt nun schon einige Zeit glücklich im Paradies, doch allmählich wird ihm doch etwas langweilig und er fragt den lieben Gott, ob er nicht für etwas Abwechslung sorgen könnte. Der liebe Gott antwortet: “Ich könnte dir eine Partnerin erschaffen, die dich liebt und ehrt, die immer zärtlich zu dir ist, die dir zuhört wann immer du es wünscht, dir das Essen zubereitet, das Haus sauber hält und dir jeden Wunsch von den Lippen abliest. Was hältst du davon?”

Adam ist begeistert. “Aber die Sache hat doch sicher einen Haken, oder?” will er wissen. “Nun ja, in der Tat,” antwortet der liebe Gott. “Es kostet dich einen Arm und ein Bein.” “Oh je, das ist natürlich heftig,” meint Adam. “Geht es nicht ein wenig billiger? Was würde ich denn zum Beispiel für eine Rippe bekommen?”

Antonius - Vom Einsiedler zum Schutzpatron

Sie waren Wegbereiter, Brückenbauer und mutige Verteidiger des christlichen Glaubens in schwierigen Zeiten. Das Zeugnis der frühen Christen ist bedeutsam für die Kirche – bis heute. Prof. Roland Werner, Theologe, Sprachwissenschaftler und Honorarprofessor für Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor, stellt den Begründer des christlichen Mönchtums vor: Antonius.

Hätte Antonius wohl damals gedacht, dass er einmal als Schutzpatron nicht nur der Mönche, sondern auch der Bürstenmacher und Metzger gelten würde? Hätte der frühchristliche Einsiedler sich vorstellen können, dass im Mittelalter eine Seuche „Antoniusfeuer“ genannt werden und man bei seinen Reliquien Heilung suchen würde? Oder dass ein daraufhin entstandener Pflegeorden – die „Antoniter“ – das Recht haben würde, ein „AntoniusSchwein“ mit einem Glöckchen frei umherlaufen und überall fressen zu lassen? Oder dass er, Antonius aus dem ägyptischen Fajum, deshalb im Kölner Raum als „Ferkes Tünnes“ oder „Swinetünnes“ bekannt sein würde? Was hätte er wohl dazu gesagt, dass die Fremdenlegion ihn als Schutzpatron erwählen würde mit der Begründung: „Sein Charakter … als Mann, der sein Leben für ein neues, demütigeres und im Dienst Gottes geändert hat, entspricht dem Bild des Legionärs, jenes Fremden, der seine Vergangenheit aufgegeben hat, um einen neuen Anfang zu machen, indem er sich in der Fremdenlegion, im Dienst Frankreichs, engagiert“?

Es fällt schwer, durch all dies hindurch ein wirklichkeitsnahes Bild dieses außergewöhnlichen Mannes zu gewinnen. Und doch ist dieses Unterfangen nicht unmöglich. Denn zum Glück besitzen wir eine ausführliche Lebensbeschreibung, die um 360 nC entstand – kurz nach Antonius’ Tod. In 94 lebendig geschriebenen Kapiteln lesen wir vom „Leben und Wandel unseres frommen Vaters Antonius, verfasst und abgesandt an die Mönche in der Fremde“. Der Verfasser war kein Geringerer als Athanasios, Bischof von Alexandrien, der große Kämpfer im christologischen Streit. Nach der Aussage des Bibelübersetzers Hieronymus starb Antonius 356 nC in seinem 105. Lebensjahr. Er wurde somit um 251 geboren und erlebte noch die große Christenverfolgung unter Diokletian. Zugleich wurde er Zeitzeuge der „konstantinischen Wende“ (311–313), in der das Christentum zur erlaubten Religion erklärt wurde.

Die große Lebenswende

Die Eltern von Antonius waren wohlhabende Landbesitzer, die ihn im christlichen Glauben erzogen. Als sie starben, blieb der knapp 20-Jährige mit einer kleinen Schwester zurück. Sechs Monate danach hörte er in der Kirche die Worte Jesu: „Wenn du vollkommen werden willst, verkaufe all deine Habe, gib den Erlös den Armen, komm und folge mir nach, und du wirst einen Schatz im Himmel haben.“ [Mt 19,21] Davon bewegt, schenkte er seine Ländereien den Menschen im Dorf und behielt nur einen Teil für die Versorgung seiner Schwester, die er einer Gemeinschaft von unverheirateten Frauen anvertraute. Diese knapp 22 Hektar, in der westlichen Oase gelegen, gehören noch heute zum koptisch-orthodoxen Kloster des Antonius in der östlichen Bergwüste am Roten Meer.

Der Weg in die Wüste

Antonius’ Entwicklung vom reichen Bauernsohn zum Einsiedler in der Wüste verlief in Phasen. Denn noch gab es nicht viele Vorbilder für diesen geistlichen Weg. Das, was wir später als Mönchtum kennen, war erst im Entstehen. Zunächst bewohnte er eine verlassene Hütte am Rand seines Heimatdorfes und übte sich in einer asketischen Lebensweise mit Fasten, Beten und Bibellesen. Später zog er in eine Grabkammer und danach in eine verlassene Festung am Ostufer des Nils. Durch eine Öffnung wurde ihm regelmäßig Brot gebracht, Wasser fand er vor Ort. Athanasios schreibt: „Fast volle zwanzig Jahre lebte er so für sich allein als Asket; niemals ging er heraus, und nur selten sahen ihn andere Menschen. Da aber wünschten viele gar innig, seine Askese nachzuahmen; andere von seinen Bekannten erschienen und brachen und stießen mit Gewalt die Türe auf; da trat Antonius wie aus einem Heiligtum hervor, eingeweiht in tiefe Geheimnisse und gottbegeistert.“ Inzwischen drängten immer mehr Menschen zu ihm, um Rat und Gebet zu erbitten. Deshalb zog er sich noch weiter in die Wüstenberge am Roten Meer zurück. Dort lebte er bis zu seinem Tod. Sein Grab blieb nach seinem eigenen Wunsch unbekannt.

Die Kritik des Antonius am Reliquienkult

Laut Athanasios bat Antonius die Mönche, die als Einsiedler in seiner Nähe wohnten: „Wenn ich euch lieb bin und wenn ihr euch an mich wie an einen Vater erinnert, dann lasst sie nicht meinen Leichnam nach Ägypten bringen, damit sie ihn nicht in den Häusern aufbewahren; denn deshalb bin ich ja auf den Berg gegangen und kam hierher … Bestattet meinen Leichnam und bergt ihn unter der Erde. Mein Gebot soll von euch beachtet werden, so dass niemand den Ort kennt außer ihr allein. Denn ich werde bei der Auferstehung der Toten vom Heiland einen unvergänglichen Körper erhalten.“ Antonius hatte immer wieder den Reliquienkult seiner Zeit kritisiert. Athanasios schreibt: „Die Ägypter pflegen die Leichen der verstorbenen Frommen und hauptsächlich die der heiligen Märtyrer zwar mit Begräbnisfeierlichkeiten zu ehren und mit Leinwand zu umhüllen, sie aber nicht unter die Erde zu bringen, sondern auf Gestelle zu legen und bei sich zu Hause zu behalten; so glauben sie die Abgeschiedenen zu ehren. Antonius hatte oftmals sogar die Bischöfe deshalb gebeten, den Gläubigen abratend zuzureden; ebenso suchte er auch auf die Laien einzuwirken und tadelte die Frauen, indem er sagte, diese Sitte sei weder gesetzlich noch fromm. Denn es werden ja auch die Leiber der Patriarchen und Propheten bis auf den heutigen Tag in Gräbern aufbewahrt, auch der Leichnam unseres Herrn selbst wurde in ein Grabmal gelegt und ein Stein daraufgelegt, der ihn bedeckte, bis er auferstand am dritten Tage. Dadurch bewies er, dass der gesetzwidrig handle, der nach dem Tode die Leichen der Verstorbenen nicht bestatte, auch wenn sie heilig sind. Denn was gibt es Größeres oder Heiligeres als den Leib des Herrn? Viele nun bestatteten von da an, nachdem sie das gehört hatten, unter der Erde und dankten dem Herrn, dass sie eine gute Lehre empfangen hatten.“

Umso fragwürdiger erscheint, dass 561, also 200 Jahre später, das Grab des Antonius durch wunderhafte Zeichen entdeckt worden sein soll. Die dort aufgefundenen Überreste wurden nach Alexandria und später nach Konstantinopel gebracht. Im 11. Jahrhundert kam dann der größte Teil der Reliquien nach Saint-Antoine-l’Abbaye bei Grenoble (Frankreich). Der Ort wurde bald zum Zentrum von Pilgerfahrten, besonders von Menschen, die Heilung suchten. Hier nahm auch der Antoniter-Orden seinen Ursprung. Demgegenüber glauben die Mönche des Antoniusklosters in Ägypten, dass sich seine sterblichen Überreste immer noch dort befinden, wo er ursprünglich bestattet wurde.

Das Streben nach praktischer Vollkommenheit

Doch zurück zu Antonius selbst. Bei seiner Askese strebte er nicht nach hohen geistlichen Erfahrungen oder einer mystischen Schau. Vielmehr wollte er seinen Charakter formen und suchte deshalb nach geistlichen Vorbildern: „So lebte Antonius, und alle liebten ihn. Er selbst aber unterwarf sich gern den eifrigen Männern, die er besuchte, und suchte, für sich von jedem einen Vorteil im Tugendeifer und in der Askese zu lernen. Bei dem einen beobachtete er die Freundlichkeit, bei dem anderen den Gebetseifer; an diesem sah er seine Ruhe, an jenem Menschlichkeit; bei dem einen merkte er auf das Wachen, bei dem anderen auf die Wissbegierde; den bewunderte er wegen seiner Standhaftigkeit, jenen wegen des Fastens und des Schlafens auf bloßer Erde; an dem einen beobachtete er die Sanftmut, an dem anderen seine Hochherzigkeit; an allen zusammen aber fiel ihm auf die fromme Verehrung für Christus und ihre wechselseitige Liebe; erfüllt von all diesem kehrte er an seinen eigenen Asketensitz zurück. Was er von einem jeden erhalten hatte, vereinigte er dann in sich und strebte danach, in sich die Tugenden aller darzustellen.“

Der Kampf gegen die Dämonen

Warum zog Antonius eigentlich in die lebensfeindliche Wüste? Eine Antwort ist sicher, dass er sich ganz dem Gebet und der Gottesbeziehung widmen wollte. Die Wüste als Ort der Gottesbegegnung hat einen tiefen biblischen Grund. Gott führte die Israeliten auf ihrer Wanderung von Ägypten nach Kanaan zunächst in die Wüste und offenbarte sich ihnen dort. Auch Johannes der Täufer trat als Bußprediger in der Wüste auf. Auch Jesus ging unmittelbar nach seiner Taufe in die Wüste. Hier fastete und betete er 40 Tage und Nächte. Hier bedrängte ihn der Teufel und versuchte, ihn von seinem Weg abzubringen. Und schließlich heißt es in der Offenbarung des Johannes (12,6), dass die „Frau“ – ein Bild für die Gemeinde Gottes in der Verfolgung – in der Wüste verborgen und versorgt wurde.

Die Anfänge des Mönchtums

Genau das ist auch ein Hintergrund für den Lebensweg von Antonius. Während der Verfolgung durch Kaiser Decius um 250 waren viele Christen in Ägypten in die Wüste geflohen. Und auch nach dem Ende der Verfolgung suchten ernsthafte Gläubige seine Nähe in der Wüste. Dort, in der Einsamkeit einer unwirtlichen Einöde, waren sie ganz auf sich selbst gestellt oder, besser gesagt, auf Gott geworfen. Und wie damals Jesus begegneten sie auch dem bösen Geist, der sie durch Lüge und Trugbilder vom Vertrauen auf Gott abbringen wollte.

Der Kampf gegen die bösen Geister

So wurde die Einöde zum Ort des geistlichen Kampfes, und die Einsiedler wurden zu Kämpfern gegen den Teufel und seine Dämonen. So seltsam uns das heute auch erscheinen mag, so zentral und notwendig war diese Auseinandersetzung für die Wüstenväter. Deshalb befasst sich die „Vita Antonii“ auch über viele Kapitel hinweg mit diesem Kampf gegen die Dämonen: „Er hielt sich weiter innen auf dem Berg auf, beschäftigt mit Gebet und Askese … Welche Kämpfe er während seines dortigen Aufenthaltes durchzumachen hatte, nach dem Bibelwort ,nicht gegen Fleisch und Blut‘, sondern gegen seine Gegner, die Dämonen, das haben wir von denen erfahren, die ihn besuchten. Denn auch dort hörten sie Lärm, viele Stimmen und Getöse wie von Waffen; und den Berg sahen sie nachts voll wilder Tiere. Sie beobachteten den Antonius auch, wie er kämpfte, gleich als ob er sichtbare Gegner vor sich habe, und wie er gegen sie betete. Seine Besucher ermutigte er, er selbst aber kämpfte unter Kniebeugungen und Gebet zum Herrn. Und es war in Wahrheit bewundernswert, dass er, der allein in einer solchen Wüste weilte, sich weder vor den Angriffen der Dämonen fürchtete noch sich ängstigte über die Wildheit so vieler vierfüßiger Tiere und Schlangen, die sich dort fanden. Er vertraute wahrhaftig, wie geschrieben steht, auf den Herrn, wie der Berg Sion, unbeweglichen und ruhigen Sinnes; vielmehr flohen die Dämonen, und die wilden Tiere lebten, wie es in der Schrift heißt, in Frieden mit ihm.“

Antonius’ Dienst an den Menschen

Aus diesem Kampf erwuchsen dem Antonius eine besondere geistliche Begabung und Beauftragung. Im Widerstand gegen die Angriffe des Teufels erwarb er die Gabe der Geisterunterscheidung und konnte die Dämonen vertreiben. Deshalb kamen unzählige Bedrängte zu ihm. Immer wieder geschahen Heilungswunder an Körper und Seele. Dabei betonte Antonius, dass dies nicht durch seine Kraft oder Frömmigkeit geschah, sondern dass Jesus der wahre Befreier und Heiler ist. Noch einmal Athanasios: „So sprach er zu seinen Besuchern; mit den Leidenden trug er gemeinsam das Leid und betete mit ihnen; oft und bei vielen erhörte ihn der Herr; wenn er Gehör fand, dann prahlte er nicht, wenn er nicht erhört wurde, dann murrte er nicht, sondern immer dankte er dem Herrn, die Kranken aber tröstete er und forderte sie auf, guten Mutes zu sein und zu bedenken, dass die Heilung weder seine Sache noch überhaupt die der Menschen sei, sondern allein in der Hand Gottes liege, der sie bewirke, wann er wolle und an wem er wolle. Die Leidenden nahmen auch die Worte des Greises wie die Heilung an, und sie lernten, selbst nicht nachzulassen, sondern vielmehr auszuharren; die aber, welche Heilung fanden, wurden belehrt, nicht dem Antonius zu danken, sondern Gott allein.“

Der Vater des Mönchtums

Zu Recht gilt Antonius als Begründer des christlichen Mönchtums. Sein Vorbild inspirierte schon zu seinen Lebzeiten Unzählige, alles um Jesu willen aufzugeben und wie er in die Wüste zu gehen. Bald siedelten sich in gebührendem Abstand um seinen Rückzugsort Mönche an. Sie bildeten lose Zusammenschlüsse von Einsiedlern, die nur gelegentlich zu Gottesdiensten und gegenseitigen Besuchen ihre Zellen verließen. Über diese schreibt Athanasios, sicher etwas idealisierend: „In dem Gebirge lagen die Klöster wie Zelte voll göttlicher Chöre, die Psalmen sangen und sich der Lesung der Schrift befleißigten, die fasteten und beteten, die sich freuten über die Hoffnung auf die Zukunft, die arbeiteten am Werke der Barmherzigkeit, die Liebe und Eintracht untereinander pflegten.“

Antonius und die Wirkungen seines Lebens

Vieles mehr wäre über Antonius zu berichten: sein Einsatz für die Märtyrer in Alexandrien, seine Widerlegungen der heidnischen Philosophen, seine Auseinandersetzung mit den Arianern, seine – historisch etwas unsichere – Begegnung mit dem älteren Einsiedler Paulus von Theben, seine Antwort auf den Brief von Kaiser Konstantinus. Das alles findet man in der auch heute spannend zu lesenden und herausfordernden Lebensbeschreibung. Die lateinische Übersetzung von Evagrius entwickelte sich zu einem Bestseller im Westen. So wurde Antonius in Ost und West zum Urbild und Vorbild des christlichen Einsiedlers und wird zu Recht „der Große“ genannt. Dazu noch einmal Athanasios: „Denn Antonius wurde berühmt nicht durch seine Schriften noch durch weltliche Weisheit oder durch irgendeine Kunst, sondern allein durch seine Frömmigkeit. Dass dies eine Gnade Gottes ist, wird niemand leugnen. Wie hätte man sonst von ihm, der sich auf seinem Berge verbarg und ruhig dort saß, in Spanien, Gallien, in Rom und Afrika gehört, wenn es nicht Gott war, der überall die Seinen berühmt macht, der dies auch dem Antonius im Anfang seiner Laufbahn verkündete!“

Unsere Veranstaltungen im November:

Basierend auf altem Brauchtum gehen Gemeindemitglieder als „Heilige Drei Könige“ mit einem Sternträger von Haus zu Haus. Meistens sind es Kinder und Jugendliche, die diese Aufgabe als „Sternsinger“ wahrnehmen. Das Sternsingersegnen schließt auch an das Brauchtum der Rauhnächte an, in denen zwischen Thomasnacht (21. Dezember) und dem Dreikönigstag in je nach Landstrich bis zu zwölf Nächten mit Gebet, Räucherwerk und anderen Bräuchen Haus, Hof, Einwohner und Vieh gesegnet werden. Die Sternsinger, die am Dreikönigsfest (Epiphanias) von Tür zu Tür ziehen, schreiben mit Kreide die Segensbitte C+M+B +Jahr an die Tür. Das C+M+B wird dabei entweder als die Anfangsbuchstaben der “Heiligen Drei Könige” Caspar, Melchior und Balthasar gedeutet, öfter aber als Segensbitte: Christus mansionem benedicat („Christus segne dieses Haus“).