Gemeindebrief der Evangelischen Gemeinde Pattaya

01.09.2025 Ausgabe 09/2025

Liebe Gemeindemitglieder, werte Schwestern und Brüder in Christo,

auch in Pattaya geht die Nebensaison nach und nach dem Ende zu und die ersten Zugvögel kehren jetzt aus der D-A-CH Region zurück. Auch wenn es im Begegnungszentrum in den letzten zwei Monaten traditionell wieder etwas ruhiger zuging, wurde im Hintergrund fleißig an der Vorbereitung der neuen Saison gewerkelt. Ende August trafen sich das Kreativteam zur finalen Besprechung unserer zahlreichen Events in 2025/26 und der Gemeinderat beschloss das dazugehörende Budget. Auch in den kommenden Monaten geht es darum, das Momentum der positiven Entwicklung nach unserer Trennung von der EKD weiter zu nutzen.

Die Gemeinde zählt mittlerweile über 100 Mitglieder, bei den Gottesdienstbesuchen haben wir im Vergleich zum Vorjahr noch einmal zugelegt, die Abendveranstaltungen sowie die umfangreichen Kursangebote des BZP haben auch zahlreiche neue Gäste in unsere ehrenamtlich betriebene Begegnungsstätte gebracht, die nach wie vor allen Menschen guten Willens - unabhängig von spiritueller, politischer und sexueller Orientierung sowie Geschlecht und Nationalität - offen steht.

Dennoch geht es auch in der kommenden Saison darum, die notwendigen Spenden zu generieren, um das BZP auch weiterhin unabhängig betreiben zu können. Insofern darf sich jeder, der unser Zentrum schätzt, angesprochen fühlen, auch selbst im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten etwas dazu beizutragen. Ein Beitrag dazu soll ein neues Event sein, das wir zum ersten Mal außerhalb des BZP veranstalten werden. Am 03. Oktober feiern wir mit internationalen Gästen erstmalig das “Fest der Deutschen” in Pattaya. Die Tickets [990 Baht] beinhalten ein reichhaltiges traditionelles deutsches All-you-can-eat Buffet inkl. Softdrinks, ein abwechslungsreiches Musik und Showprogramm sowie die traditionell gute Stimmung im klimatisierten Festsaal des Shambhala Hotels. Die Tickets sind begrenzt, bei Interesse bitte zeitnah zugreifen.

Das Team des Begegnungszentrum freut sich auf eine spannende und fröhliche Saison 2025/26 und wünscht allen eine gute Zeit und Gottes reichen Segen,

Pastor Peter Hirsekorn

Unser Kreativteam beim Frühstücksbuffet für die Ehrenamtler im Bramburi Beergarden

Wir gedenken unseres verstorbenen Gemeindemitgliedes Ernst

Geburtstagsfeier unseres Gemeindemitgliedes Volker

Ein schöner Abend in illustrer Runde anlaesslich des 89. Geburtstages unseres langjaehrigen Foerderers Volker Fischer im Restaurant Pan Pan. Lieber Volker, danke das wir gemeinsam mit dir feiern durften. Pastor Peter, die Evangelische Gemeinde Pattaya und das Begegnungszentrum Pattaya wünschen dir auch im neuen Lebensjahr viel Gesundheit, Schaffenskraft, Lebensfreude und Gottes reichen Segen.

Unsere Gottesdienste im August

Palästina zur Zeit Jesu unter römischer Besatzung - Teil 2

Eine ganz andere Situation in Judäa

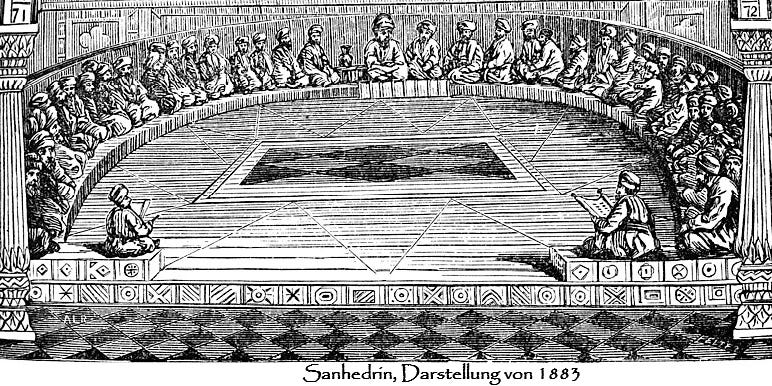

Hinweise auf direkte römische Besatzung finden wir in der Jesustradition vor allem in den Passionsgeschichten der Evangelien, die in Jerusalem verortet sind. Hier in der Heiligen Stadt, an einem Passahfest, endet Jesu Weg im tödlichen Konflikt mit den jüdischen Autoritäten und der römischen Besatzungsmacht. Die Berichte des Josephus geben wertvolle Hintergrundinformation (Bellum 2,169-177; Antiquitates 18,55-62; 18,85-89). Die Situation in Judäa zu Zeiten Jesu war grundlegend anders als in Galiläa. Während Galiläa unter der Herrschaft eines einheimischen Fürsten stand, regierte Rom in Judäa seit 6 nC in Person eines Statthalters aus dem Ritterstand (praefectus). Dieser war dem ranghöheren legatus Augusti der Provinz Syria unterstellt. Unter Jesus war Pontius Pilatus Präfekt von Iudaea ( 26–36 nC). Pilatus hatte im Namen des Kaisers als Gerichtsherr, Finanzadministrator und Sicherheitschef die höchste Macht über die Provinzbewohner, sofern sie keine römischen Bürger waren. Wie alle römischen Statthalter, war auch Pilatus auf Zusammenarbeit mit der einheimischen Elite angewiesen. In Jerusalem war dies die jüdische Priesteraristokratie, versammelt im Hohen Rat (Synhedrion) unter Leitung des damaligen Hohepriesters Kajaphas (18-36 nC). Die Priesteraristokratie beanspruchte zwar traditionell eine eigene, auch politische Führungsrolle, kannte eigene Gesetze, forderte von allen Juden eigene finanzielle Abgaben und verfügte sogar über eine eigene Tempelpolizei (Mk 14,43), war in vielen Dingen aber vom letzten Wort des Statthalters abhängig, wie etwa bei der Verhängung von Todesurteilen.

Zur Zeit der großen Feste wie dem Passah, bei dem Tausende Menschen in der Stadt waren und sich in besonderer Weise von der Kraft alter Freiheitstraditionen inspirieren ließen, waren die Kompetenz und der Mut des Statthalters besonders gefragt. Immer wieder nämlich kam es bei diesen Massenereignissen zu blutigen Zusammenstößen zwischen Juden und römischem Militär. Pilatus scheint auch diesmal mit einer Abteilung Soldaten von seinem Amtssitz Caesarea nach Jerusalem gekommen zu sein, um die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bringen. Allein schon dieser Einzug war für fromme Juden freilich eine unerhörte Provokation, da die Abbildungen auf den Feldzeichen der Soldaten eine flagrante Verletzung der Heiligkeit Jerusalems darstellten.

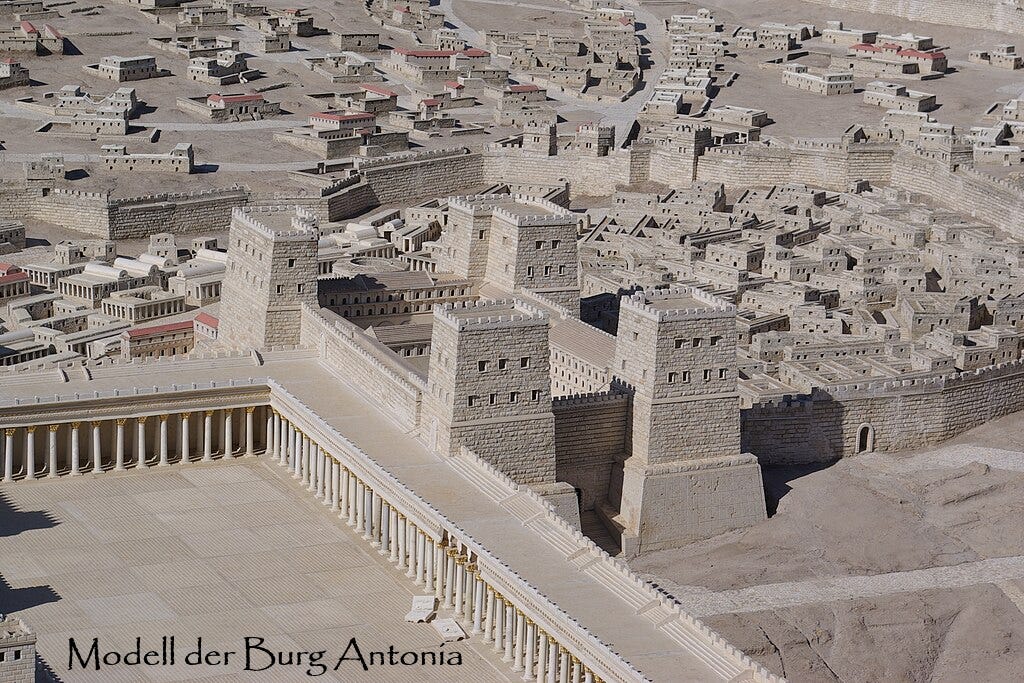

Römische Truppen in Jerusalem

Offensichtlich wohnte Pilatus während des Passahfestes im alten Palast des Herodes am Westrand der Stadt, während die Soldaten in der Antoniafestung kaserniert waren, von der aus sie das Treiben auf dem riesigen Platz vor dem Tempel im Auge behalten konnten. Daneben werden sie aber wohl auch in der Stadt durch die Straßen patrouilliert sein, um jede Unruhe im Keim zu ersticken. Gerade bei solchen Patrouillen kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Als ritterlicher Statthalter verfügte Pilatus zwar über keine Legionssoldaten (die lagen in Syria, konnten aber bei Bedarf umgehend nach Süden marschieren), hatte aber gut ausgebildete Hilfstruppenkontingente (auxilia).

Man geht davon aus, dass die Garnison Iudaeas vor dem Aufstand 66 aus einem Reiterregiment und fünf Infanterieregimentern (cohortes) bestand. Apg 10,1 erwähnt den „gottesfürchtigen Hauptmann“ Cornelius, der in einer „Italischen Kohorte“ diente. Solche Cohortes Italicae kennen wir aus verschiedenen Teilen des Römischen Reiches, sie waren in der Regel aus freiwillig dienenden römischen Bürgern zusammengestellt. Die Sebastener sind wohl aus der nicht jüdischen Bevölkerung Samarias rekrutiert worden. Sie waren für ihre feindselige Haltung gegen ihre jüdischen Nachbarn bekannt. Diese gut 2500 Mann waren weniger zur Verteidigung gegen äußere Feinde gedacht, sondern als bewaffnete Polizeikräfte, die den Statthalter unterstützten (Wache, Steuereintreibung, Baumaßnahmen), das Land vor Wegelagerei und Anschlägen sicherten und insgesamt seine Bewohner im Auge behielten. Dazu traten die Soldaten entsprechend auf: Sie mussten versorgt werden, konnten Menschen zu Zwangsdiensten einspannen (vgl. Mt 5,41) oder Güter und Nahrung requirieren. Aus dem Kreis dieser Soldaten stammte wohl auch das Exekutionskommando, das Jesus nach der Verurteilung durch Pilatus aus der Stadt führte und an der Hinrichtungsstätte namens Golgata mit zwei Aufrührern ans Kreuz schlug.

Die Kreuzigung war als römische Hinrichtungsmethode in West (Spartacus!) und Ost bereits fest etabliert und diente durch ihre entwürdigende Brutalität vor allem auch der Abschreckung. Dass die Soldaten mit dem Verurteilten nach Herzenslust ihren Spott trieben und Josef von Arimathäa erst bei Pilatus um Herausgabe des Leichnams Jesu ersuchen musste, zeigt, dass Provinzbewohner der Besatzungsmacht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Pilatus' Verurteilung war auch eine Bestätigung des Verdikts des Hohen Rats, trotz unterschiedlicher Urteilsbegründungen oder Strafformen (Hoher Rat: Steinigung wegen Gotteslästerung; Pilatus: Kreuzigung wegen Aufruhr) war man sich offenbar schnell einig.

Pilatus' Aufgabe war es zwar, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, doch ging es ihm trotz geringem Fingerspitzengefühl nicht einfach um Willkür. Nach Josephus ließ er sich durchaus durch die fanatische Gesetzestreue Jerusalemer Juden beeindrucken und ordnete an, dass die gotteslästerlichen Kaiserbilder nach dem Einzug nach Jerusalem wieder nach Caesarea zurückgebracht wurden. Für die Errichtung einer Wasserleitung nach Jerusalem, die er durch einen skandalösen Griff in den Tempelschatz finanzierte, gab es trotz des Aufschreis der Priester gute Gründe und viele Nutznießer gerade unter der einheimischen Bevölkerung. Letztendlich aber bestanden selbst für einen lang gedienten Beamten wie Pilatus Grenzen: Sein brutales Einschreiten gegen die Samaritaner ging selbst dem Kaiser zu weit und führte nach Protesten der lokalen Bevölkerung in Rom zu Pilatus' Ablösung; zusammen mit ihm verlor übrigens auch Kajaphas das Amt.

Die Frage nach dem Umgang mit den Besatzern

Offene Gegengewalt, Spott aus der Erfahrung der Machtlosigkeit und dem Gefühl innerer Überlegenheit über den physisch mächtigeren Besatzer oder innere Emigration in eine Gegenwelt waren schon immer Wege, um mit Verlust von Besitz, Freiheit, Würde und oft genug auch des Lebens durch den Willen einer unterdrückerischen Besatzungsmacht umzugehen. Im Falle Palästinas der Zeit Jesu machte es vielleicht gar nicht so viel aus, was „die Römer je für uns getan haben“, sondern wie man weltanschaulich zu den Römern stand. Hielt man ihren Anspruch, die gottgegebene Heimat besetzt zu halten, für gerechtfertigt? Oder sollte man sich nicht besser mit der Realität arrangieren und die Freiräume nutzen, die man auch unter Besatzung sehr wohl genießen konnte? Im Palästina Jesu finden wir unterschiedliche Antworten auf diese Fragen.

[Prof. Dr. Jürgen K. Zangenberg ist Professor für Antikes Judentum und Frühes Christentum an der Universität Leiden]

Humor I

Hochwürden und der Rabbi unterhalten sich in aller Freundschaft auch oft über die geringe Entlohnung für ihre Arbeit. „Oft ist das Geld schon so knapp“, klagt der Pfarrer, „dass mir keine andere Möglichkeit bleib, als im Gasthof die Zeche zu prellen!“ „Wie gelingt dir denn das?“, will der Rabbi wissen. „Ach, ganz einfach – ich gehe immer kurz vor dem Schichtwechsel der Kellner hin. Wenn der eine heimgehen und der neue Kellner kassieren möchte, behaupte ich, die Rechnung schon bei seinem Kollegen bezahlt zu haben. Mir glaubt er das, ich bin schließlich Pfarrer." Der Rabbi möchte das einmal miterleben und begleitet Hochwürden in den Gasthof. Nach einem ausgiebigen Mahl kommt der Kellner mit der Rechnung: „Aber“, meint der Pfarrer verwundert, „das habe ich doch schon vorher bei ihrem Kollegen bezahlt!“ „Und außerdem“, mischt sich der Rabbi ein, „warten wir immer noch auf das Rückgeld!“

Humor II

Auf die Frage des Pfarrers, warum er den Gottesdienst nicht mehr besuche, antwortet ein Gemeindemitglied: „Es tut mir leid, aber ich finde, in der Kirche sitzen zu viele Heuchler!“ „Ja aber“, wendet der Pfarrer freundlich ein, „dann kommt es ja auf einen mehr auch nicht mehr an!“

Vorankündigungen

Medien und „radikale Christen“

Fromme Christen faszinieren Medien – und sorgen zugleich für Irritation. Oft gelten sie als radikal, fundamentalistisch oder demokratiefeindlich. Daniela Städter zeigt Beispiele, auch im Fall Brosius-Gersdorf, wo Christen eine „rechte Kampagne“ vorgeworfen wurde.

Radikale Christen – so lautet das Etikett, das Medien immer wieder verwenden. Ob öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder überregionale Zeitungen: Wer für das Lebensrecht Ungeborener eintritt, ein klassisches Familienbild vertritt oder missionarisch auftritt, gilt schnell als „fundamentalistisch“. Jüngstes Beispiel: Der Beitrag des WDR-Politikmagazins „Monitor“. Der Tenor: Christen, die sich für den Lebensschutz einsetzen, sind gefährlich, weil auch die AfD das Thema besetzt. Die konstruierte Kontaktschuld zeigte besonders eine Grafik: Wer – wie IDEA – über den „Marsch für das Leben“ berichtet und sich für das Lebensrecht Ungeborener einsetzt, ist bereits der AfD-Nähe verdächtig und damit „radikal“.

Vorwurf: Errichtung eines „Gottesstaates“

Viele Berichte ähneln sich. Es wird über einflussreiche Netzwerke geraunt, die Experten tingeln durch die Sendungen. „SWR Kultur“ sendete unlängst den Beitrag „Christlicher Fundamentalismus in Deutschland – Antiliberal und vernetzt“. Die These: „Mit Missionierung, Lobbyarbeit, strategischen Klagen und eigenen Medien wollen sie eine gesellschaftliche Transformation herbeiführen hin zu einem bibeltreuen Gottesstaat.“ Der Sendung zufolge ist christlich-fundamentalistisch, wer z. B. andere Geschlechtsidentitäten und Homosexualität ablehnt. Diese Christen hätten zudem „die Absicht, alle Menschen zu missionieren und eine überkonfessionelle, globale, generationenübergreifende Einheit zu bilden, eben ein Reich Gottes“. In diesem „Netzwerk“ gelten laut SWR antiquierte Gesellschaftsvorstellungen: „Die Aufklärung und mit ihr die universellen Menschenrechte werden abgelehnt. Dieser christliche Fundamentalismus ist deshalb antidemokratisch: weil er gegen menschliche und gesellschaftliche Vielfalt arbeitet.“ Knotenpunkte seien Gebetskreise und Großevents wie „Deutschland betet“ oder die Holy Spirit Night aus Stuttgart – und Medien wie IDEA. In dem Beitrag heißt es auch, dass sich die AfD-Funktionärin Beatrix von Storch beim Aktionsbündnis für Ehe und Familie „Demo für Alle“ engagiere – was schon seit rund zehn Jahren nicht mehr der Fall ist.

Gefährliche O’Bros

Musiker, Sportler und Influencer geraten häufig ins Visier. Das ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ fragte: „Wie gefährlich sind die O’Bros?“ Der Bayerische Rundfunk (BR) zitiert eine Theologin, die das christliche Rap-Duo einem „Netzwerk“ zurechnet, „dessen Ziel die Herrschaft Gottes in allen individuellen und gesellschaftlichen Lebensbereichen ist“.

Mission ist fundamentalistisch

Der „Tagesspiegel“ hat sich derweil die Fußballnationalspielerin Giovanna Hoffmann herausgepickt. Ihre Aussage „Ich hatte ein Problem mit Gott und wusste, dass meine Sünde mich von ihm trennt“ stamme aus der „hintersten Ecke des christlichen Fundamentalismus“. Die religiöse Einstellung sei zudem „spätestens dann keine reine Privatsache mehr, wenn sie mit einem missionarischen Auftrag verbunden ist“ – meint der Tagesspiegel. Der Deutschlandfunk brachte den Beitrag „Rechts und bibeltreu – Christfluencer und ihr erzkonservatives Familienbild“, der BR titelte „Christfluencer: Mit Jesus gegen den Feminismus“ oder auch mal „Religiöse Influencer: Zwischen Nächstenliebe und Hass“. Die These auch dort: Wer ein konservatives Familienbild hat, ist antifeministisch und antifeministische Haltungen gingen „mit faschistischen Positionen Hand in Hand“.

Der TV-Reporter Thilo Mischke vertrat 2024 in einer Pro7-Dokumentation ebenso die Auffassung, auch in Deutschland hätten „nicht wenige“ evangelikale Kirchen das Ziel, einen „christlichen Gottesstaat“ zu errichten. Die „Süddeutsche Zeitung“ hat ebenfalls die „Fundis“ als Thema für sich entdeckt. Sie titelte im Juni: „Christliche Fundamentalisten treffen sich während des CSD in der Matthäuskirche.“ Gemeint war hier das ökumenische Netzwerk „Miteinander für Europa“, zu dem über 300 christliche Gemeinschaften gehören. Es traf sich zufällig parallel zum Christopher Street Day (CSD). Die mediale „Fundi-Keule“ trifft mittlerweile viele.

[IDEA DAS CHRISTLICHE SPEKTRUM 33/34.2025]