Gemeindebrief der Evangelischen Gemeinde Pattaya

01.03.2025 Ausgabe 03/2025

Liebe Gemeindemitglieder,

am 02.03. findet nach dem Gottesdienst und traditionellem Kirchenkaffee unsere erste Jahreshauptversammlung der am 15.12.2024, nun auch behördlicherseits als eingetragene Religionsgemeinschaft und juristische Person anerkannten, Evangelischen Gemeinde Pattaya (Protestant Congregation Association Pattaya) statt. 15 Monate geduldiger Arbeit, nahezu 600 Seiten an Dokumenten in thailändischer Sprache sowie ein Investment in sechsstelliger Höhe (TBH) haben dies kurz vor Jahresschluss 2024 ermöglicht. Sehr gut besuchte Gottesdienste mit knapp 40 Teilnehmern im Jahresdurchschnitt, die ausgebuchten Abendveranstaltungen, eine stetig wachsende Gemeinde und viele neue Gesichter im Begegnungszentrum in 2024 zeigen, das sich die Arbeit der zahlreichen Ehrenamtler am Ende auszahlt. Weichgespülte Predigten, Klimaaktivismus und linke Identitätspolitik überlassen wir gerne anderen, wir fokussieren uns auf den konkreten Dienst am Nächsten und die Verkündigung des lebendigen Wortes Gottes. Denn nur wer sät, der kann auch ernten, schließlich ist der Weinberg des Herrn in erster Linie ein Arbeitsplatz und keine Hängematte mit Pensionsanspruch. In 2024 haben neben Seelsorge, Beichten, Gottesdiensten und Bibelkreis in unserer Gemeinde auch Taufen, Hochzeiten und christliche Bestattungen bzw. Kremationen stattgefunden. Pastor Peter konnte sich über mangelnde Arbeit wahrlich nicht beklagen. So wurde auch in 2024 wieder deutlich: die deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Pattaya findet im Begegnungszentrum statt.

Unsere unabhängige Evangelische Gemeinde mit ökumenischer Ausrichtung ist das Fundament, welches die große und wachsende Gemeinschaft aller Menschen guten Willens im Begegnungszentrums solide trägt. Und wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, das das Begegnungszentrum Pattaya ein Ort ist, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft und verschiedener Lebensläufe soziale Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen, Informationen geben und erhalten und nicht zuletzt auch gemeinsam feiern können.

In diesem Sinne sind alle Menschen guten Willens herzlich eingeladen, Teil unserer lebendigen Gemeinschaft zu werden - gemäß dem sportlichen Motto unseres Hauses der offenen Tür: Mittendrin, statt nur dabei!

Bleibt behütet und stabil,

eure Gemeindebrief-Redaktion

Mitschnitte unserer Gottesdienste im Februar:

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ansehen, Mitbeten und Mitfeiern unserer Gottesdienste auf unserem Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/@EvangelischeGemeindePattaya/videos

Happy Birthday, Henning!!

Auch in diesem Jahr hat unser Gemeindemitglied Henning seinen Geburtstag wieder im Begegnungszentrum Pattaya gefeiert. Wir gratulieren recht herzlich zum 86., lieber Henning und wünschen dir auch weiterhin viel Lebensfreude und vor allem Gesundheit.

Unsere Events im Februar:

Ein interessanter Vortrag von Karin Hoos über eine Pilgerreise der besonderen Art.

Volles Haus beim besuch des General-Honorarkonsuls Rudolf Hofer, der zunächst über die allgemeinen Visenbestimmungen referierte und dann auch noch diverse Fragen zu den Möglichkeiten der Wahlbeteiligung fuer Deutsche im Ausland beantwortete. In der anschließenden munteren Fragerunde konnten Konsul Hofer und Pastor Peter Hirsekorn die meisten individuellen Fragen zufriedenstellend beantworten.

Am 04.02. ging unser Tagesausflug nach Muang Boran (Ancient City)

Das von unserem “Hausregisseur” Rio erstellte Video findet ihr hier:

Am 11.02. ging der letzte Tagesausflug in dieser Saison in die Provinz Chachoengsao. Dort besuchten wir Wat Saman Ratanaram, Wat Veerachote Thammaram und die Sal Lak Muang Chachoengsao.

Am 14.02.2024 las Volker Otto aus seinem autobiographischen Roman bei uns im Zentrum:

Der Event-Höhepunkt im Februar war zweifelsohne die tolle Karneval-Show mit dem Thema “Kreuzfahrt ins Glück”. Hundert schunkelfreudige Gäste genossen das von Rio und DJ Thomas gestaltete bunte und unterhaltsame Programm.

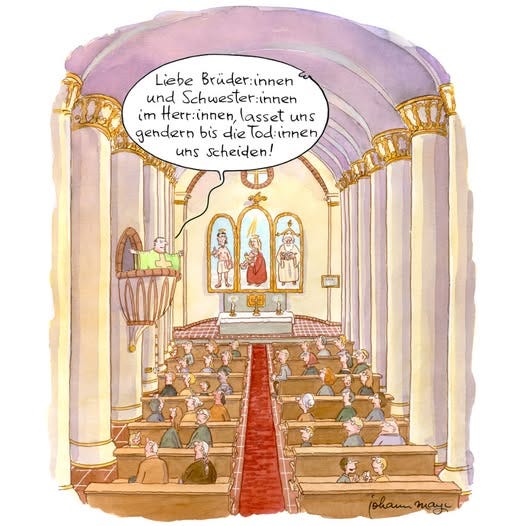

Humor

Roms Sorgenkind in der Levante - Teil I

In der Provinz Palästina regte sich unter der jüdischen Bevölkerung von Beginn an Widerstand gegen die Besatzer. Als der römische Statthalter Publius Sulpicius Quirinius eine „Volkszählung“ anordnete, drohte die Lage zu eskalieren.

Die „Macht über Leben und Tod“, mit der er von Kaiser Augustus ausgestattet worden war, sollte Coponius zunächst wenig nützen, als er im Jahr 6 nC sein Amt als erster Präfekt Roms in Judäa antrat. Eine seiner ersten Aufgaben in der unruhigen Provinz im Südosten des Imperiums bestand in einer landesweiten Aktualisierung der lokalen Steuerlisten. Angeordnet hatte diese „Volkszählung“, auf die Jahrzehnte später auch der Evangelist Lukas bei seiner Datierung der Geburt Jesu aus Nazareth Bezug nehmen sollte, Publius Sulpicius Quirinius, der senatorische Statthalter Syriens. Ein solcher Provinzialzensus folgte zumeist einem Herrschaftswechsel oder Änderungen der Administrationsstruktur und diente dazu, das Steuerwesen des Imperiums zu optimieren.

Steuern und Tribute der Bewohner seiner Provinzen sicherten dem Römischen Reich eine beachtliche Einnahmequelle. Auch alle Bewohner Judäas, die keine römischen Bürger waren, mussten eine nach Größe und Ausstattung ihres landwirtschaftlichen Betriebs bemessene Grundsteuer und eine jährliche Kopfsteuer entrichten. Die römische Provinzverwaltung trieb diese Abgaben freilich nicht selbst ein, sondern verkaufte die Steuerschuld an private Subunternehmer, die von ihren Einnahmen eine festgesetzte Summe abführten und von der Differenz lebten. Verantwortlich für die pünktliche Zahlung der korrekten Steuersumme waren allein die Steuerpächter, die ihrerseits zahlreiche lokale Untersteuerpächter („Zöllner“) anstellten. Der Überschuss war zwar ihr Gewinn, aber sie waren mit ihrem gesamten Privatvermögen haftbar.

Die Steuerlast wird für einen Teil der Bevölkerung existenzbedrohend

Die Höhe der Steuern, die mittels dieses effizienten antiken „Schneeballsystems“ eingetrieben wurden, bezifferte sich auf etwa 13 Prozent des jährlichen Ernteertrags in der Provinz. Infolge dieser Abgabenlast verstärkte sich bald das soziale Gefälle in Judäa. Immer mehr Menschen gelang es nicht mehr, zu erwirtschaften, was sie zum Lebensunterhalt brauchten. Die bäuerliche Mehrheit litt in hohem Maße unter ihrer Besteuerung, die zwar nicht höher war als in anderen Provinzen, aber nicht selten existenzbedrohende Verschuldung und Landenteignung nach sich zog. Die verschwindend kleine aristokratische Oberschicht in Jerusalem setzte sich aus dem Priesteradel, reichen Kaufleuten und Großgrundbesitzern zusammen, die ihre Ländereien verpachteten und die Erträge der Landwirtschaft abschöpften. Für sie bedeutete die unmittelbare römische Herrschaft keine gravierende Veränderung. Zudem besaßen allein sie direkten Einfluss in politischen Fragen.

Wer sich auf ein Handwerk verstand, einen kleinen Handel oder ein Gewerbe betrieb, einige Nutztiere besaß oder ein (aufgrund der üblichen Realteilung zumeist sehr kleines) Stück Ackerland bearbeitete, gehörte bereits der schmalen Mittelschicht an. Die breite Unterschicht setzte sich aus Sklaven und zahllosen Tagelöhnern zusammen, denen keine mittel- oder gar langfristige Zukunftsplanung bzw. Existenzsicherung möglich war. Als Parteigänger der Jerusalemer Priesteraristokratie um die Zeitenwende begegnet uns die exklusive Gruppe der Sadduzäer. Sie gehörten zur begüterten städtischen Oberschicht. Ihre wirtschaftliche und soziale Existenzgrundlage war von Anfang an eng mit dem Tempel und der Thora alsehemaliger Verfassung des von Rom okkupierten Tempelstaates verknüpft. So lässt sich auch der „konservative“ religiöse Standpunkt der Sadduzäer verstehen. Als herrschende Gesellschaftsschicht waren sie durchweg bestrebt, den Status quo, auf dem ihre Macht beruhte, aufrechtzuerhalten. Davon der Jerusalemer Priesterschaft stets auch der kulturelle Liberalismus zur Machterhaltung instrumentalisiert wurde, befürworteten die Sadduzäer trotz ihres religiösen Konservativismus eine pragmatische Politik gegenüber der römischen Provinzbesatzung.

Notwendig geworden war die Neuordnung der Verwaltung Judäas durch die Absetzung des Ethnarchen (also des von Rom eingesetzten regionalen Herrschers) Archelaos und die Unterstellung des Landes unter direkte römische Herrschaft. Archelaos hatte von seinem Vater Herodes dem Großen in dessen Testament Judäa und das nördlich angrenzende Samaria zugesprochen bekommen. Wegen seiner tyrannischen Herrschaft und weil er die Witwe seines Halbbruders Alexandros heiratete, wurde er seinen jüdischen Untertanen zunehmend verhasst und deshalb eine ärgerliche Belastung auch für Rom. Nach der Entmachtung von Archelaos und seiner Verbannung nach Vienna in Gallien wurde sein Herrschaftsgebiet dem Kompetenzbereich des Quirinius zugeschlagen. Judäa und Samaria standen fortan unter der Verwaltung des in Caesarea Maritima residierenden Statthalters aus dem Ritterstand. Dieser repräsentierte nun die römische Macht in der Region und war für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verantwortlich.

Der Galiläer Judas wiegelt die Bevölkerung gegen Rom auf

Eine erste große Herausforderung für den Präfekten Coponius, der für Ruhe und Ordnung in der Provinz zu sorgen hatte, war das Auftreten des Galiläers Judas. Dieser rief die Bevölkerung dazu auf, allein dem Gott Israels die Ehre zu erweisen, der verhassten Großmacht jedoch die Gefolgschaft zu verweigern und ihr deshalb auch keine Steuern mehr zu zahlen. Ein solcher Aufruf zum offenen Widerstand gegen Rom stand im Gegensatz zum Bemühen der Jerusalemer Priesteraristokratie, direkte Konfrontationen mit der Besatzungsmacht zu vermeiden. So wurden von den Priestern im Jerusalemer Tempel jeden Tag zwei Lämmer und ein Stier für das Wohlergehen des Kaisers geopfert, wodurch die Anerkennung der römischen Provinzialherrschaft öffentlich zum Ausdruck gebracht wurde.

Die Religionspolitik des römischen Weltreichs zeichnete sich eigentlich durch ihre generelle Toleranz aus. Seit der Prinzipatszeit hatte der Kaiserkult die Funktion eines einigenden und friedensichernden Bandes für die zahlreichen lokalen Religionen und Kulte innerhalb des ausgedehnten Imperiums erlangt. Seine Förderung diente zugleich als Instrument zur Relativierung kultureller und religiöser Unterschiede in den Provinzen. Allein durch ihre bloße Anwesenheit während der öffentlichen Opferhandlungen konnten die Bewohner aller Reichsteile das von ihnen geforderte Mindestmaß an Loyalität unter Beweis stellen. Auch Herodes der Große hatte den römischen Kaiserkult in Judäa aktiv gefördert und ihn zur Sicherung und Ausweitung seiner eigenen Herrschaft genutzt. Durch demonstrative Kultstiftungen und Tempelbauten als Zeichen seiner unbedingten Loyalität wollte der Vasallenherrscher sich das Wohlwollen des Caesar Augustus sichern. Nach dem Tod des ebenso machthungrigen wie unberechenbaren Klientelkönigs kollidierte das in allen anderen Teilen des Imperiums problemlos funktionierende Konzept einer Vermittlung zwischen der Verehrung des römischen Imperators und den lokalen Kulten jedoch mit dem exklusiven bildlosen Monotheismus und dem Bilderverbot der jüdischen Tradition.

Beim Widerstand mischen sich religiöse und politische Ziele

Der aktive Widerstand von religiösen Eiferern wie dem Galiläer Judas richtete sich nun verstärkt nicht nur gegen die Besatzungstruppen selbst, sondern auch gegen alle öffentlichen Handlungen der römischen Religion in der Provinz. Gerade der von Quirinius angeordnete Provinzialzensus wurde von vielen Judäern als eine provokante Machtdemonstration der römischen Fremdherrschaft empfunden, zumal die auch in Judäa kursierenden römischen Münzen Abbildungen des verhassten Kaisers zeigten. So kann der rebellische Galiläer Judas als beispielhafter Anführer einer breiten antirömischen Widerstandsbewegung gelten, deren Mitglieder sich selbst stolz Zeloten („Eiferer“) nannte. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus (37/38 n. Chr. – um 100) titulierte diese bewaffneten Banden weniger schmeichelhaft als Sikarier („Dolchmänner“). Alle Herrschaftsansprüche des römischen Kaisers und der durch ihn verkörperten Weltmacht wurden von den Zeloten kategorisch abgelehnt. Mit ihren guerillaartigen Gewaltaktionen gegen die Besatzungsmacht und deren jüdische Kollaborateure wollten sie offenbar eine Wiederherstellung der gottgewollten Ordnung bewirken, die es angeblich in einer als ideal verklärten Vorzeit Israels gegeben hatte. Die Motive ihres gewaltsamen Befreiungskampfes, den sie nicht selten mit dem Leben bezahlten, waren indes nicht nur religiöser, sondern auch sozialer Natur. Kaum ein Anhänger der Zeloten scheint zwischen seinem Streben nach endzeitlicher Erlösung und seinem Ringen um politische Freiheit unterschieden zu haben. Die meisten Anhänger gewannen die sozialrevolutionären Widerstandskämpfer in der verarmten bäuerlichen Bevölkerung der ländlichen Gebiete Judäas und Galiläas, denn diese hatte nicht nur am stärksten unter den in Geld oder in Naturalien zu entrichtenden römischen Steuern und Tributen zu leiden, sondern musste neben diesen Zahlungen sowie (freiwilligen) Abgaben an den Jerusalemer Tempel oft auch drückende Pachtzinsleistungen erbringen.

Flavius Josephus beschreibt die jüdischen Widerstandskämpfer als radikalisierte Form des Pharisäismus. Offenbar gingen manche „Dolchmänner“ tatsächlich aus der pharisäischen Bewegung hervor. Hierfür spricht die beiden Gemeinschaften gemeinsame Betonung der Notwendigkeit eines jüdischen Lebens, das kompromisslos an den Gesetzen Gottes ausgerichtet ist. Die überwiegende Mehrzahl der Zeloten und Pharisäer unterschied sich jedoch nicht nur in ihrer sozialen Herkunft, sondern vor allem auch in ihrer Antwort auf die Frage nach der praktischen Verwirklichung dieses Gotteswillens. Die Gemeinschaft der Pharisäer als spezifisch religiöse Erneuerungsbewegung innerhalb des Judentums hatte sich infolge des seit dem 3. Jahrhundert vC andauernden Konfliktes zwischen der traditionellen jüdischen Religion Judäas und dem zunehmenden Einfluss der griechischen Kultur herausgebildet. Ihre Anhänger waren zumeist Vertreter der schriftgelehrten städtischen Mittelschicht mit einem Mindestmaß an Besitz und Selbstbestimmung. Sie vertraten den Standpunkt, dass die rigorosen Reinheitsbestimmungen für Tempelpriester auch für sie selbst als gewöhnliche Juden galten. Durch soziale Absonderung schufen sie sich Freiräume, die ihnen ihre besonders strikte Gebotserfüllung ermöglichen sollten. Schließlich ließen sich die entsprechenden Reinheitsgebote bei separaten Versammlungen mit gemeinsamem Schriftstudium und gemeinsamen Mahlzeiten viel leichter einhalten als im unmittelbaren Kontakt mit „unreinen“ Griechen und Römern und mit dem – von ihnen als religiös indifferent empfundenen - jüdischen Volk.

FORTSETZUNG FOLGT IN DER NAECHSTEN AUSGABE

[PROF. DR. MICHAEL TILLY ist Professor für Neues Testament und Antikes Judentum an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen.]

Luther ist davon überzeugt, dass Beten, also das Sprechen mit Gott, dessen Entscheidungen beeinflussen und somit die Welt zum Guten verändern kann - im Großen, wie im Kleinen. Und deshalb gibt er immer wieder Ratschläge zum Beten: "Ein gutes Gebet soll nicht lang sein, auch nicht lange hingezogen werden, sondern es soll oft und herzlich sein." Ein anderes Mal empfiehlt er: "Bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nutzen und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nutzen."

Luther plädiert also für einen häufigen Austausch mit Gott, ganz gleich in welcher Situation sich ein Mensch gerade befindet: "Darum lobten die alten Väter die Stoßgebetlein, die man mit einem Wort oder zwei hinaufseufzt zum Himmel. Das kann man auch tun, wenn man liest, schreibt oder eine andere Arbeit verrichtet." Und für stressige Zeiten hat Luther diesen Rat: "Heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten."

Humor

Glaubensfragen: Was sagt uns die Bibel über den Menschen?

Der Mensch ist nicht nur das zufällig „höchst entwickelte Säugetier“.

Gott schuf den Menschen in besonderer Weise

Der dreieinige Gott sprach (1. Mose 1, 26.27; 2,7): „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei... Und Gott schuf den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen“.

Gott hat den Menschen geschaffen und dabei in einmaliger Weise sozusagen „selbst Hand angelegt“ und ihm dann mit seinem Geist das Leben und eine Gottesähnlichkeit eingeblasen. Das ist die besondere einmalige Hinwendung und Beziehung Gottes zu den Menschen. Das adelt den Menschen. Der Mensch ist eben nicht nur das zufällig „höchst entwickelte Säugetier“. Tiere haben nicht solche besondere Beziehung zu Gott. Sie wurden nicht in der besonderen Weise wie der Mensch geschaffen, sondern Gott sprach nur (1. Mose 1,24): „Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art“.

Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen

Der Mensch ist von seinem Wesen her auf eine Beziehung zu Gott hin angelegt! Als „Ebenbild“, wörtlich als eine „Abschattung“, als ein Schattenbild, das etwas von Gott zeigt, das Gott ähnlich ist. Je mehr sich der Mensch aber von Gott durch Ungehorsam und Sünde entfernt, um so mehr verzerrt sich seine Ebenbildlichkeit. Dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist, das ist seine Würde, seine „Menschenwürde“! Wer sich an einem Menschen vergreift, der vergreift sich an Gottes Ebenbild und damit indirekt an Gott!

Die Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen

Der Mensch ist Person mit einem „Ich-Bewusstsein“, mit Denk- und Reflektionsfähigkeit und Wissen um seine Sterblichkeit. Eigenschaften über die ein Tier nicht verfügt. Er ist auch keine Marionette Gottes. Im Paradies hatte er einen völlig freien Willen, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Als Ebenbild soll der Mensch Gottes Wesenseigenschaften widerspiegeln: Liebe, Treue, Gerechtigkeit, Geduld, Güte, Gemeinschaft. Die engste Gemeinschaft der Menschen untereinander ist die Ehe von Mann und Frau („Zweisamkeit“). Durch die Ehe werden sie zu einem Fleisch. Gott vergleicht seine Beziehung zu seinem Volk Israel mit einer Ehe und Jesus vergleicht sich mit dem Bräutigam seines geistlichen Volkes der Gemeinde. Gott will von Anbeginn, dass der Mensch in Gemeinschaft mit ihm lebt, er lässt ihm aber auch die Freiheit, sich von ihm abzuwenden.

Aufgabe und Bestimmung des Menschen

Und Gott segnete die Menschen und sprach zu ihnen (1. Mose 1,28): „Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ „Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte“ (1. Mose 2,15). So ist der Mensch als Herr über Gottes Schöpfung gesetzt, ja, zu seinem Stellvertreter auf Erden. In Gottes Auftrag soll er sie kultivieren und bewahren. Im begrenzten Umfang kann er selbst Neues „schöpfen“ und entfalten. Mit dem allen trägt der Mensch Verantwortung vor Gott und ist ihm Rechenschaft schuldig.

Ist der Mensch gut oder schlecht und böse?

Am Anfang konnte der Mensch mit freiem Willen über sein Verhalten gegenüber Gott und seinem Tun in der Welt entscheiden. Mit dem Sündenfall (1. Mose 3) entschied der Mensch sich aber gegen Gott und wurde zur Strafe sterblich. In allen weltlichen Dingen hat er jetzt zwar auch noch Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, aber in geistlichen Dingen des Glaubens, in seiner Beziehung zu Gott, ist er allein auf Gottes Zuwendung, Gnade und Erlösung angewiesen. Die guten Wesenseigenschaften des Menschen sind alle „gebrochen“ - verdorben. In ihm hat sich ein Hang zur Sünde festgesetzt („Ursünde“, „Erbsünde“). - Der Mensch, von Gott als gut geschaffen, aber aus seinem freien Willen sich gegen Gottes Gebot und gegen Gott selbst gewandt (Sündenfall) und so im Herzen grundlegend schlecht und böse geworden. Diesen bösen Wesenszug, diese Veranlagung, trägt jeder Mensch, ja, auch noch ein Christ, in sich. Diese Wahrheit und Wirklichkeit einzugestehen fällt den Menschen schwer, aber wer sein sündiges Wesen und seine einzelnen Sünden bekennt, dem vergibt und den erlöst der Herr Christus.

Kann der Mensch wieder gut werden?

Das Gewissen ist dem Menschen geblieben, obwohl auch dieses „gebrochen“ ist. Es ist nicht mehr absolut an Gottes Willen orientiert und kann willentlich „verbogen“ und für Gott unempfindsam werden. Es bleibt aber noch stückweise ein kritischer Spiegel unseres Verhaltens, Ratgeber, Kompass und Rufer zur Buße, zur Umkehr und Hinkehr zu Gott. Zu unserem Gewissen will Gottes Geist mahnend und aber auch einladend und lockend sprechen. Darauf sollen wir hören!

Als Ebenbild Gottes ahnt der Mensch mit seinem Gewissen noch etwas vom guten Gott und von Gut und Böse. Er ahnt um seine Verantwortung, und dass er einmal Gott wird Rechenschaft geben müssen. Er hat Sehnsucht nach einer „heilen Welt“, nach dem Paradies und hat eine vage Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das alles erfüllt, verheißt und schenkt Jesus Christus durch sein Kreuzesopfer zur Vergebung unserer Sünden und zur Auferstehung ins ewige Leben. Das sollen wir hören und ihm glauben. Christ-sein heißt, unter der Vergebung und Verheißung Jesu Christi zu leben. Er ist auch der „neue Adam“, der neue Mensch und zugleich das wahre Bild Gottes. Durch seine Erlösung gewinnen wir die verlorene volle Ebenbildlichkeit wieder zurück - jetzt und hier stückweise, vollkommen dann in der Ewigkeit.

Unsere Gottesdienste im MGott schuf den Menschen in besonderer Weise

Der dreieinige Gott sprach (1. Mose 1, 26.27; 2, 7): „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei... Und Gott schuf den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen“.

Gott hat den Menschen geschaffen und dabei in einmaliger Weise sozusagen „selbst Hand angelegt“ und ihm dann mit seinem Geist das Leben und eine Gottesähnlichkeit eingeblasen. Das ist die besondere einmalige Hinwendung und Beziehung Gottes zu den Menschen. Das adelt den Menschen. Der Mensch ist eben nicht nur das zufällig „höchst entwickelte Säugetier“. Tiere haben nicht solche besondere Beziehung zu Gott. Sie wurden nicht in der besonderen Weise wie der Mensch geschaffen, sondern Gott sprach nur (1. Mose 1, 24): „Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art“.

Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen

Der Mensch ist von seinem Wesen her auf eine Beziehung zu Gott hin angelegt! Als „Ebenbild“, wörtlich als eine „Abschattung“, als ein Schattenbild, das etwas von Gott zeigt, das Gott ähnlich ist. Je mehr sich der Mensch aber von Gott durch Ungehorsam und Sünde entfernt, um so mehr verzerrt sich seine Ebenbildlichkeit. Dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist, das ist seine Würde, seine „Menschenwürde“! Wer sich an einem Menschen vergreift, der vergreift sich an Gottes Ebenbild und damit indirekt an Gott!

Die Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen

Der Mensch ist Person mit einem „Ich-Bewusstsein“, mit Denk- und Reflektionsfähigkeit und Wissen um seine Sterblichkeit. Eigenschaften über die ein Tier nicht verfügt. Er ist auch keine Marionette Gottes. Im Paradies hatte er einen völlig freien Willen, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Als Ebenbild soll der Mensch Gottes Wesenseigenschaften widerspiegeln: Liebe, Treue, Gerechtigkeit, Geduld, Güte, Gemeinschaft. Die engste Gemeinschaft der Menschen untereinander ist die Ehe von Mann und Frau („Zweisamkeit“). Durch die Ehe werden sie zu einem Fleisch. Gott vergleicht seine Beziehung zu seinem Volk Israel mit einer Ehe und Jesus vergleicht sich mit dem Bräutigam seines geistlichen Volkes der Gemeinde. Gott will von Anbeginn, dass der Mensch in Gemeinschaft mit ihm lebt, er lässt ihm aber auch die Freiheit, sich von ihm abzuwenden.

Aufgabe und Bestimmung des Menschen

Und Gott segnete die Menschen und sprach zu ihnen (1. Mose 1,28): „Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ „Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte“ (1. Mose 2,15). So ist der Mensch als Herr über Gottes Schöpfung gesetzt, ja, zu seinem Stellvertreter auf Erden. In Gottes Auftrag soll er sie kultivieren und bewahren. Im begrenzten Umfang kann er selbst Neues „schöpfen“ und entfalten. Mit dem allen trägt der Mensch Verantwortung vor Gott und ist ihm Rechenschaft schuldig.

Ist der Mensch gut oder schlecht und böse?

Am Anfang konnte der Mensch mit freiem Willen über sein Verhalten gegenüber Gott und seinem Tun in der Welt entscheiden. Mit dem Sündenfall (1. Mose 3) entschied der Mensch sich aber gegen Gott und wurde zur Strafe sterblich. In allen weltlichen Dingen hat er jetzt zwar auch noch Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, aber in geistlichen Dingen des Glaubens, in seiner Beziehung zu Gott, ist er allein auf Gottes Zuwendung, Gnade und Erlösung angewiesen. Die guten Wesenseigenschaften des Menschen sind alle „gebrochen“ - verdorben. In ihm hat sich ein Hang zur Sünde festgesetzt („Ursünde“, „Erbsünde“). - Der Mensch, von Gott als gut geschaffen, aber aus seinem freien Willen sich gegen Gottes Gebot und gegen Gott selbst gewandt (Sündenfall) und so im Herzen grundlegend schlecht und böse geworden. Diesen bösen Wesenszug, diese Veranlagung, trägt jeder Mensch, ja, auch noch ein Christ, in sich. Diese Wahrheit und Wirklichkeit einzugestehen fällt den Menschen schwer, aber wer sein sündiges Wesen und seine einzelnen Sünden bekennt, dem vergibt und den erlöst der Herr Christus.

Kann der Mensch wieder gut werden?

Das Gewissen ist dem Menschen geblieben, obwohl auch dieses „gebrochen“ ist. Es ist nicht mehr absolut an Gottes Willen orientiert und kann willentlich „verbogen“ und für Gott unempfindsam werden. Es bleibt aber noch stückweise ein kritischer Spiegel unseres Verhaltens, Ratgeber, Kompass und Rufer zur Buße, zur Umkehr und Hinkehr zu Gott1. Zu unserem Gewissen will Gottes Geist mahnend und aber auch einladend und lockend sprechen. Darauf sollen wir hören!

Als Ebenbild Gottes ahnt der Mensch mit seinem Gewissen noch etwas vom guten Gott und von Gut und Böse. Er ahnt um seine Verantwortung, und dass er einmal Gott wird Rechenschaft geben müssen. Er hat Sehnsucht nach einer „heilen Welt“, nach dem Paradies und hat eine vage Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das alles erfüllt, verheißt und schenkt Jesus Christus durch sein Kreuzesopfer zur Vergebung unserer Sünden und zur Auferstehung ins ewige Leben. Das sollen wir hören und ihm glauben. Christ-sein heißt, unter der Vergebung und Verheißung Jesu Christi zu leben. Er ist auch der „neue Adam“, der neue Mensch und zugleich das wahre Bild Gottes. Durch seine Erlösung gewinnen wir die verlorene volle Ebenbildlichkeit wieder zurück - jetzt und hier stückweise, vollkommen dann in der Ewigkeit.

Unsere Gottesdienste im März:

Vorankündigung: