Gott hat (k)eine tierische Seite

01.10.2025 Der Gott Israels im Tierbild

Die Bibel enthält eine Reihe von sprachlichen Bildern, die den Gott Israels mit verschiedenen Tieren vergleichen. Andere Zeugnisse zeigen, dass es auch konkrete Kultbilder Gottes in Tierform gab.

Ist Gott ein Bär? Oder ein Löwe? Erfahrungsgemäß lehnen die meisten Menschen heute solche Rede von Gott kategorisch ab. Bei der Frage „Ist Gott ein Hirte? Oder ein König?“ wird sich kaum Widerspruch regen, obwohl es sich bei diesen Vorstellungen nicht anders als bei den Tierbildern um Metaphern handelt. Bei genauerem Nachdenken ist klar, dass Hirte, König, Vater nicht anders als Bär und Löwe unvollständige Bilder sind, die einen Aspekt von Gottes Wirken zeigen, aber sein Wesen nicht fassen können. Trotzdem werden die menschengestaltigen, anthropomorphen Bilder problemlos beispielsweise in Gebeten benutzt, wohingegen die tiergestaltigen, theriomorphen Bilder abgelehnt werden. Neben abstrakten Begriffen wie Stärke oder Hilfe und astralen Bildern wie Licht spielen in der modernen christlichen religiösen Sprache menschengestaltige Bilder die Hauptrolle. Die Dominanz der anthropomorphen Rede über Gott spiegelt sich sogar in der darstellenden Kunst: Von Michelangelo mit dem Schöpfergott in der Sixtinischen Kapelle bis zu Paul Klee und seinem Gemälde „Der große Gärtner“ bedienen die Künstler sich menschlicher Vergleiche, wenn sie Gott darstellen wollen – ganz im Gegensatz zu den Anfängen der religiösen Bildsprache.

Als die Menschen anfingen zu malen, malten sie Tiere. Die ältesten erhaltenen Malereien der Menschheit sind mindestens 20.000 Jahre alt und finden sich auf Felswänden, oft in Höhlen, die eine sakrale Funktion hatten. Das häufigste Motiv auf ihnen sind Tiere, vor allem große Säugetiere wie Bison, Hirsch, Löwe, Bär, Wildpferd, Steinbock und Rind. Die Künstler stellten dar, was sie sahen: viele Tiere und nur wenige Menschen. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass die Zeichnungen nicht einfach als reine Dekoration dienten, sondern symbolische Bedeutung hatten. Sie beruhen nicht auf künstlerischen Vorlieben, sondern spiegeln die gedeutete Wirklichkeit. Die Tiere mit ihren kraftvollen Körpern und ihrer Vitalität waren Sinnbild höherer Mächte und eigneten sich hervorragend, die menschliche Sehnsucht nach Lebensfülle zu artikulieren.

Tiergestaltige Götterbilder in Israel

Götterbilder dienten im gesamten Alten Orient nicht dazu, eine Aussage über die „wirkliche“ Gestalt der Gottheiten zu machen, sondern sollten Unsichtbares sichtbar machen. Sie waren keine Abbilder, sondern Sinnbilder, die wesentliche Züge der Gottheit deuten sollten. Im Tempel zeigte das Kultbild die besondere Gegenwart und Wirkmacht Gottes an. Dies gilt auch für tiergestaltige Darstellungen. Die alltägliche Erfahrung der Menschen war von der Überlegenheit der Tierwelt bestimmt. Ihnen wurde deshalb ein Anteil am Göttlichen und eine besondere Nähe zu unfassbaren, übernatürlichen Mächten zugeschrieben. Bestimmte Qualitäten oder Wirkweisen der dargestellten Tiere werden benutzt, um diese Aspekte der Gottheit fassbar zu machen. Weil es nicht um die „wirkliche“ Gestalt eines Gottes oder einer Göttin geht, kann sie auf ganz unterschiedliche Weise versinn-bildlicht werden. Einerseits können Gottheiten mit mehreren Tieren assoziiert werden (z. B. Thot als Ibis oder Pavian), andererseits kann das gleiche Tier unterschiedliche Gottheiten repräsentieren (z. B. das Nilpferd die Götter Thoeris und Set).

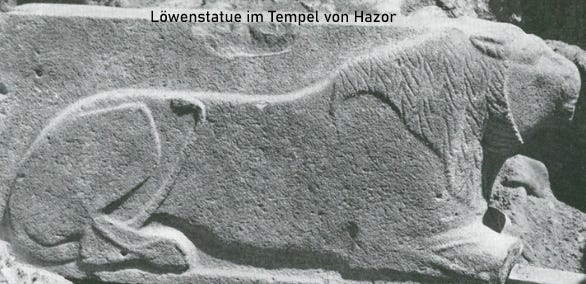

Wie zahlreiche archäologische Funde zeigen, gab es in Israel Götterbilder, darunter auch Stierbilder. Stiere symbolisieren auf Bildern und in Texten des Alten Orients Kraft im Sinne von Stärke und Macht, aber auch im Sinne von Zeugungskraft. Ob eher ein kriegerischer oder eher ein sexueller Aspekt im Vordergrund steht, kann nur aus dem Kontext entschieden werden. In Megiddo, Hazor, Bet-Schean und Aschkalon wurden teilweise vergoldete oder versilberte Stierstatuetten aus der Bronzezeit gefunden. Auch die mit 17 cm Höhe größte und besonders wertvolle Stierbronze aus Dahret et-Tawile, die sogenannte Bull Site, wurde zwar in einem eisenzeitlichen Kontext gefunden, dürfte aber bereits in der Bronzezeit hergestellt worden sein. Nicht immer ist eindeutig, ob die Stiere die Gottheit selbst darstellten oder Tragetiere der Gottheit waren. Doch zumindest im Fall des Stiers, der in Aschkalon gefunden wurde, ist klar, dass der Stier die Gottheit selbst repräsentierte und kein Tragetier war, denn der Eingang des Schreins, der zusammen mit dem Stier gefunden wurde, wäre für ein Götterbild auf dem Stier zu niedrig gewesen. Darüber hinaus wurden Hunderte eisenzeitlicher Rinderterrakotten gefunden. Wegen des Materials lassen sie sich weniger eindeutig als Stier bestimmen, zumal sie oft nur fragmentarisch erhalten sind. Dennoch ist eine Kontinuität zur bronzezeitlichen Stierverehrung in der Eisenzeit wahrscheinlich. Stierdarstellungen auf Stempelsiegeln und Plaketten bestätigen die besondere Beliebtheit des Motivs.

Der Löwe gehört zu den Tieren, die im AT am häufigsten erwähnt werden. Er beeindruckt durch sein Brüllen, seine Kraft und die Gefahr, die von ihm ausgeht. Die Propheten Amos und Hosea nutzen diese Charakteristika, um Gottes Straf- und Gerichtshandeln auszudrücken. Sie vergleichen den Gott Israels mit einem brüllenden (Am 1,2), lauernden (Klgl 3,10) und angreifenden (Hos 5,14) Löwen, vor dem sich alle genauso fürchten wie vor einer Bärenmutter (Hos 13,8). Wo sich JHWHs Handeln nicht gegen Israel, sondern gegen Israels Feinde richtet, kann das Bild des Löwen zur Metapher für Rettung werden (Jes 31,4; Hos 11,10). In der altorientalischen Bildwelt kommen Löwen in zwei Funktionen vor: als Wächtertiere und als Träger von Göttinnen. Beide Funktionen sind im AT durch die Kerubim, geflügelte Mischwesen, die aus Löwenkörper und Menschenkopf bestehen, belegt. Zwar sind die Kerubim keine Götter, aber sie gehören zur übernatürlichen, göttlichen Welt. Die Kombination der Fähigkeiten von Vogel, Löwe und Mensch kennzeichnet sie als überlegene, furchterregende Größe. Damit eignen sie sich hervorragend, um den Zugang zum Baum des Lebens (Gen 3,24) oder zur Bundeslade (1 Kön 8,6) zu bewachen. Andererseits wird Gott mehrfach als „Kerubenthroner“ (u. a. 2 Sam 6,2; Ps 80,2) bezeichnet, um sein Wirken als König und Weltenschöpfer auszusagen. In Ps 18,11 hat ein Kerub die Funktion des Reittieres Gottes und symbolisiert so dessen Beweglichkeit. In allen Fällen wird auf die Trägerfunktion der Kerubim rekurriert.

Die Erfahrung der Befreiung aus Ägypten kann in der Bibel mit dem Bild der göttlichen Flügel beschrieben werden: Auf seinen Flügeln hat Gott seine Jungen – Israel – getragen und in Sicherheit gebracht (Ex 19,4). Er hat an Israel so fürsorglich gehandelt „wie der Geier, der sein Nest beschützt und über seinen Jungen schwebt, der seine Schwingen ausbreitet, ein Junges ergreift und es flügelschlagend davonträgt“ (Dtn 32,11). Zumeist wird der „Geier“ als „Adler übersetzt, aber in Mi 1,16 ist der gleiche Vogel durch einen kahlen Kopf charakterisiert, das spricht für einen Geier. Bewunderte man im Vorderen Orient den Geier wegen seiner Größe und Nützlichkeit, waren die Griechen von der Kraft und Stärke des Adlers fasziniert. So wurde bei der Übersetzung der Texte ins Griechische aus dem Geier ein Adler. Flügel symbolisieren außer Schnelligkeit und der Fähigkeit zu fliegen im Alten Orient Macht, Schutz und Regeneration. In Ägypten ließen die Menschen sich im Schatten von Geierflügeln bestatten und hofften auf die Barmherzigkeit der Geiergöttinnen beim Totengericht. Auf deren Schutzkraft als Geburtshelferinnen des neuen, ewigen Lebens vertrauten die Menschen, wenn sie ihren Toten Amulette mit Geierdarstellungen auf die Brust legten. Diese Bildwelt greifen Ps 91,1-4 oder Ps 36,7-9 auf mit der Vorstellung vom Schutz, den die Menschen im Schatten der göttlichen Flügel finden.

Die belebende und inspirierende Seite Gottes wird oft durch die Taube dargestellt. Sie spielt bei der Taufe Jesu eine zentrale Rolle. Während Markus und Matthäus den Geist mit einer Taube vergleichen („...wie eine Taube“, Mt 3,13//Mk 1,10) sieht der Evangelist Lukas die Geistkraft Gottes „in Gestalt einer Taube“ (Lk 3,22). Der Blick in die altorientalische Bildwelt ergibt, dass weiße Tauben oft in Verbindung mit der Göttin auftauchen und ihre zärtliche, verliebte Seite repräsentieren. Tauben sind die Botenvögel der Liebesgöttin, die ihre Liebesbotschaften übermitteln. Ganz in diesem Sinne sind im Hohelied die Blicke der Geliebten Tauben (Hld 2,2; 6,8f). Die Liebesbotschaft Gottes, die verkündet „Du bist mein geliebter Sohn“, wird durch die Gestalt der Taube sichtbar.

In der Berufungsvision Jesajas (Jes 6) bewachen Serafim, geflügelte schlangenköpfige Mischwesen, den Gottesthron. Als Wächter verwehren sie den Zugriff auf das Allerheiligste und haben dabei, vergleichbar mit der ägyptischen Uräusschlange, eine gefährlich-schützende Funktion. Nach Num 21,8 kündigen Schlangen das Gericht an. Im Tempel von Jerusalem (1 Kön 7,23-25) symbolisierte ein ehernes Becken, das von 12 Stieren getragen wurde, die Urflut. Es sollte die Macht des Gottes Israels zeigen. Der Gott, der das Chaos bezwingen und ordnen konnte, würde auch den Tempel und die Stadt Jerusalem bewahren. Die Stiere sind keine Götterbilder, aber mit ihnen wird eine Seite Gottes sichtbar gemacht. Zur Ausstattung des Jerusalemer Tempels scheinen also ganz verschiedene Tierbilder gehört zu haben, die vielleicht mit der Kritik in Ez 8,10-12 gemeint sind: Der Prophet sieht in einer Vision „allerlei Bildnis von Gewürm und Vieh, ein Gräuel und allerlei Götzen des Hauses Israel, eingeritzt in die Wand ringsum überall“ im Tempel. Andererseits entwirft der Prophet Ezechiel selbst ein Bild, nach dem Tierwesen die nächste Umgebung Gottes prägen. Er schildert Mischwesen, die Mensch, Adler, Stier und Löwe in sich vereinigen und Gottes Thronwagen tragen (Ez 1). Sie wurden später in Form der Evangelistensymbole rezipiert.

Die Götterbilder von Bet-El und Dan

Nach 1 Kön 12,28-30 ließ König Jerobeam I. in den Staatsheiligtümern von Bet-El und Dan vergoldete Stierbilder aufstellen und erklären: „Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben.“ Die Entstehung dieses Kultbilds wurde so in der normativen Urzeit der Gottesbegegnung am Sinai verankert. Im Stierbild des Staatskultes war Gott, der die Befreiung aus Ägypten bewirkt und sich in der Geschichte Israels als mächtig erwiesen hatte, als Helfer anwesend. Indem das Stierbild diese Erinnerung vergegenwärtigte, stärkte es auch das Vertrauen auf ein vergleichbares Handeln Gottes in der Gegenwart.

Die Erzählung vom Goldenen Kalb

Nach Ex 32,4 wird nach dem Auszug aus Ägypten am Sinai ein Stierbild hergestellt und seine Verehrung mit der Begründung gefordert: „Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben.“ Damit wird wörtlich die Aufstellung zweier goldener Stierbilder in den Heiligtümern von Bet-El und Dan im Nordreich Juda (1 Kön 12) eingespielt. Durch Ex 32 wird diese Tat König Jerobeams zum Abfall von JHWH erklärt und damit der Untergang des Nordreichs (722 vC) begründet: Schon in der Anfangszeit Israels hatte sich gezeigt, dass die Verehrung eines Stierbildes zum göttlichen Gericht führt. Die Ätiologie des Kultbilds im Staatsheiligtum von Bet-El wurde auf diese Weise uminterpretiert zur Ätiologie der Zerstörung des Staates 722 vC. Eine frühe Polemik gegen Stierbilder findet sich im Hoseabuch: „Um das Kalb von Bet-Awen müssen die Bewohner von Samaria zittern … seine Priester jubeln noch über seine Herrlichkeit – doch sie ist weg von ihm in die Verbannung gezogen“ (Hos 10,5f). Damit bricht der Prophet mit dem Credo der israelitischen Staatstheologie, nach der das Stierbild Gottes Anwesenheit garantiert. Tatsächlich stellte die Eroberung des Nordreichs durch die Assyrer im 8. Jh. die Anwesenheit Gottes im Kultstier infrage. Doch statt die Macht Gottes zu bezweifeln, kritisiert Hosea das Vertrauen in leere Rituale und fordert eine gerechte Gesellschaft.

Götterbilder und das Bilderverbot

In der Königszeit lässt sich ein Rückgang anthropomorpher Götterbilder beobachten. An ihre Stelle treten die früheren Attributtiere, die so selbst zu Repräsentanten des Göttlichen werden. Der endgültige Abschied von den Götterdarstellungen im Bild und die Entwicklung hin zu einer bildlosen Religion fand in Israel erst nach dem Babylonischen Exil parallel zur Entstehung des Monotheismus statt. Erst in Dtn 4,12.16-19 werden detailliert und umfassend alle Kultbilder jeglicher Provenienz verboten: „Der HERR sprach zu euch mitten aus dem Feuer. Eine Stimme, Worte habt ihr gehört, eine Gestalt habt ihr nicht gesehen, nur Donnerstimme war da. [...] Lauft nicht in euer Verderben, macht euch kein Kultbild, das irgendetwas darstellt, keine Statue, kein Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens.“ Hier wird das Bilderverbot mit der Gestaltlosigkeit der Horeboffenbarung begründet und mit der Schöpfungstheologie verknüpft. Das alttestamentliche Bilderverbot, das sich gegen Herstellung und Verwendung von Götterbildern richtet, gehört nicht zum Grundbestand alttestamentlicher Theologie, sondern ist das Ergebnis eines lange dauernden Ringens um die angemessene Weise, das Göttliche darzustellen.

Eine Theologie tierlicher Gottesbilder

Gottes Schutz ist wie die Flügel eines Vogels, seine Stärke wie ein Stier, sein Ruf unüberhörbar wie der des Löwen. Diese Bilder sind nicht weniger angemessen als die des Hirten, Richters oder Königs, und die Bibel verwendet sie in Form von Sprachbildern. Wenn diese heute befremdlich wirken, hat das damit zu tun, dass „menschlich“ als Gegenteil von „tierisch“ verstanden wird. Diese falsche Sicht vom Menschen als der „Krone der Schöpfung“ ignoriert die wesentliche Ähnlichkeit von Mensch und tierlichen Mitgeschöpfen – ganz im Gegensatz zur Bibel, die die Tiere als beseelt und als Bundesgenossen (Gen 9,5.17) sieht. Als Folge wird auch das Animalische im Menschen gering geachtet und zuletzt werden Theologie und Spiritualität seelenlos. Die Wertschätzung der Tiere dagegen zeigt Gott als „Liebhaber des Lebens“ (Weish 11,27) und wirkt sich in einer Solidarität mit allem Lebendigen aus.

[Prof. Dr. Eleonore Reuter ist Professorin für die Exegese des Alten und Neuen Testaments an der Kath. Hochschule Mainz]